子育てをしていると、悩みは尽きないですよね。

その中でも、『子どもの自己肯定感』について。

自己肯定感を育てるには、褒めたらいいと分かってはいるけど、

「忙しくて完璧な声かけや関わりなんて正直むずかしい。」「うちの子、自己肯定感育ってるかな?」

こんな悩みありませんか?

そこでこの記事では、子どもの自己肯定感を育む簡単な方法をご紹介します。

誰でも今日から始められる、“写真”を使ってほめる、「ほめ写(ほめしゃ)」です。

現在、私自身、「ほめ写」の活動に共感し、公式アンバサダーとして実践中。

わが家でも、「ほめ写」を始めてから、子どもたちの笑顔や前向きな行動がぐんと増え、さらには親の私の自己肯定感も上がりました!

この記事を読めば、、忙しいママ・パパでも簡単にできる、子どもの自己肯定感を育む方法が全て分かります。

子どもの未来のために”今”できることを、ぜひ一緒に実践してみませんか?

\「自己肯定感アップ」の種まきができる幼児の通信教育/

「ほめ写プロジェクト」の脳科学者・篠原菊紀先生が監修している幼児通信教育《幼児ポピー》。

脳の発達や“心の土台づくり”を考え抜いた教材を、

2年間じっくり使ってみたリアルな成長記録を公開中です👇

\「なりたい自分になれた!」という体験が、自己肯定感の“入口”に!/

我が家では、「プリキュアなりきり撮影」の写真を“ほめ写”として活用しています。

「なりきり撮影」×「ほめ写」で、心の成長を後押し!

▶【レビュー】スタジオマリオの“プリキュアなりきり撮影”体験記

ほめ写とは?|写真で育てる“自分を好きになる力”

ほめ写|「ほめる×写真」で、自己肯定感を育む新習慣

「ほめ写」とは、子どもの写真や作品を家庭内に飾り、“見えるカタチでほめる”という、新しい子育て習慣です。

ただ「ほめる」だけでなく、写真を飾ることで、何度も“ほめられた記憶”を思い出せるのがポイント。

「あの時、ママがすごいって言ってくれた」

「この写真、私が頑張ったときのだ!」

そんな“目で見て感じる承認体験”が、子どもの自己肯定感をじわじわ育ててくれます。

実は、私はこの活動に共感し、現在は「ほめ写アンバサダー」として認定を受けています。自宅でも実践を続けながら、その魅力を多くのご家庭に広めていけたらと願っています!

なぜ今、ほめ写が必要なの?|日本の子どもが抱える“自信のなさ”

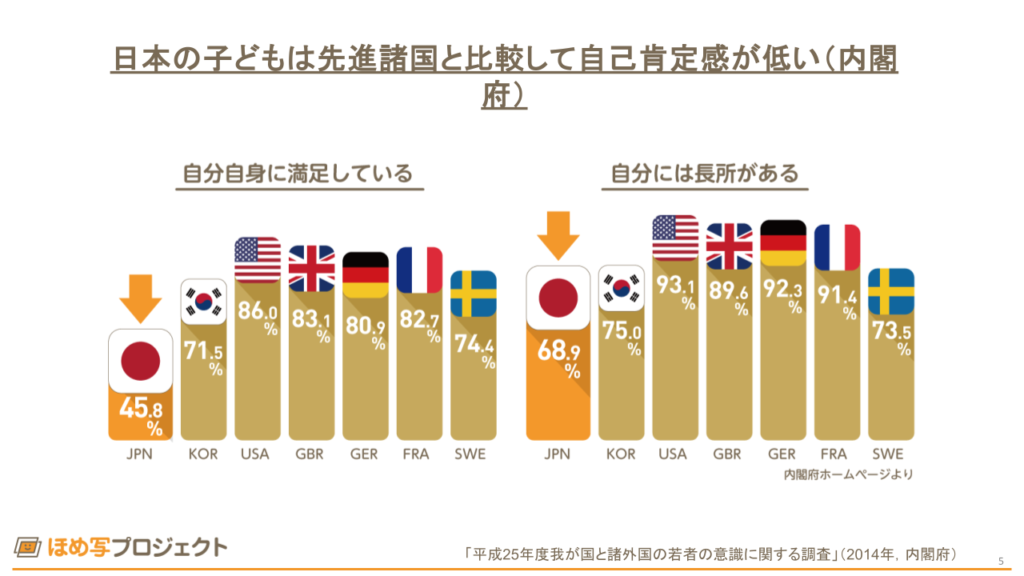

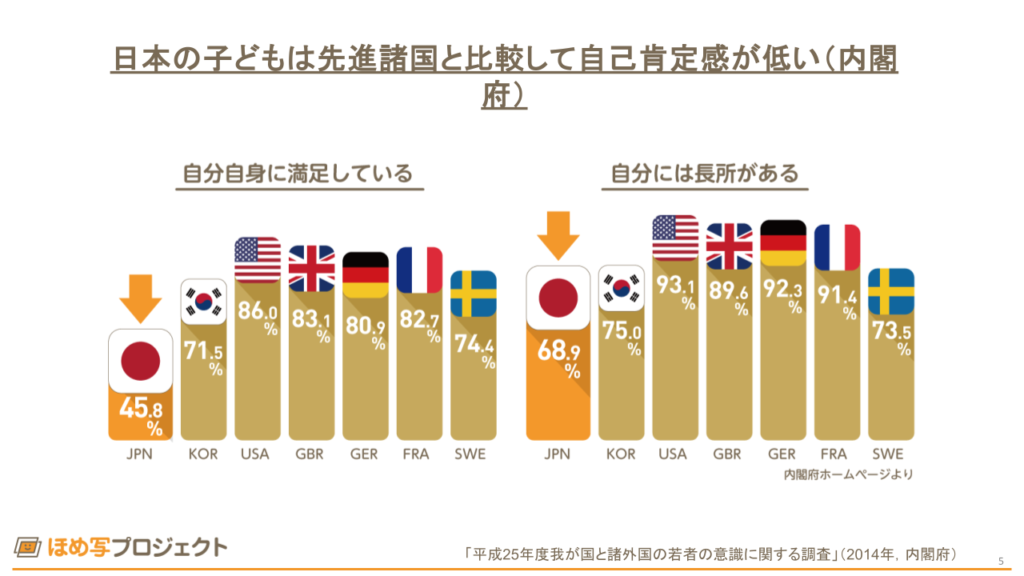

実は、日本の子どもたちは、自己肯定感が世界的に見ても低いと言われています。

そんな現状の中、実際、調査によると…

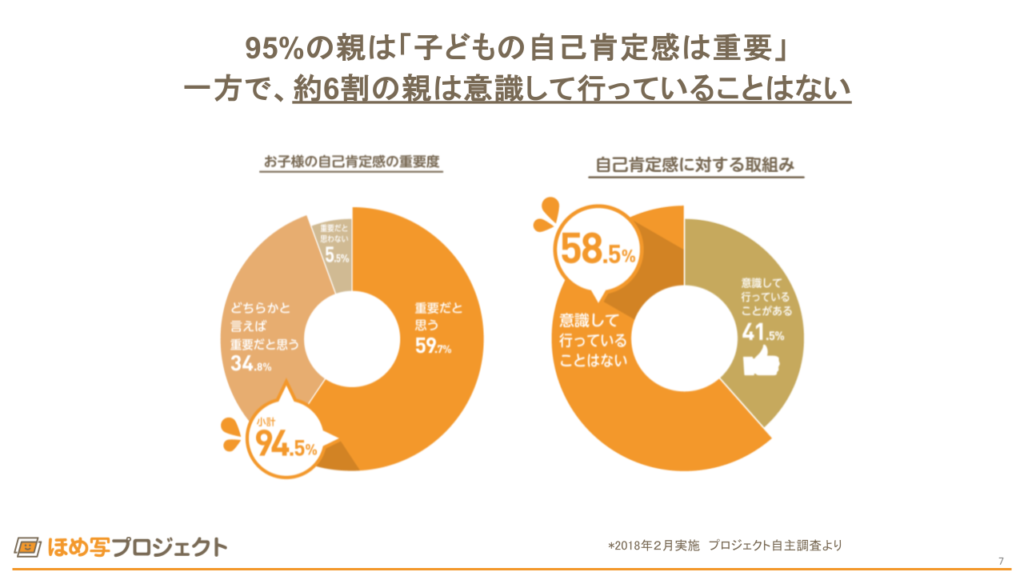

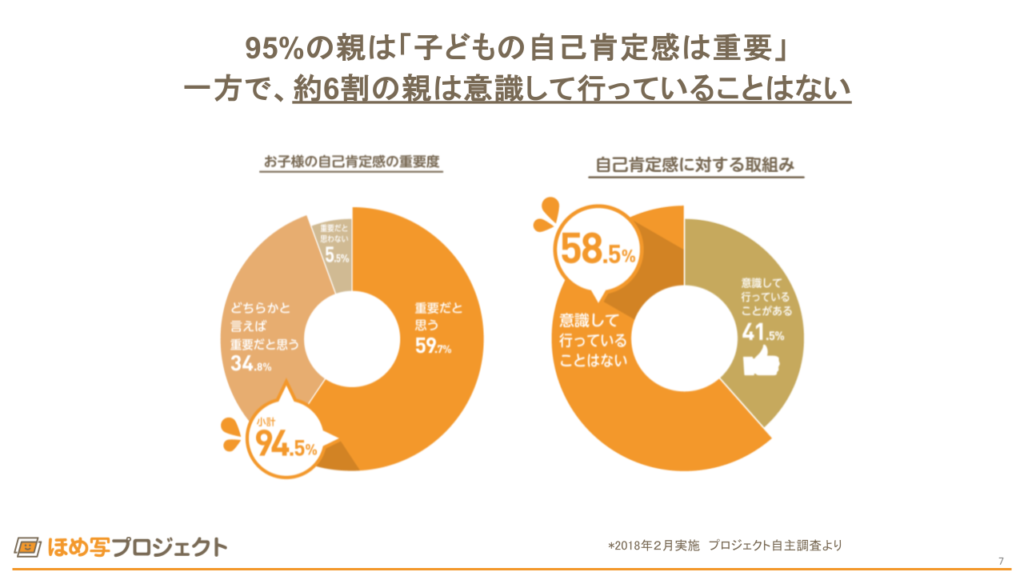

- 95%の親が「自己肯定感は大事」と回答

- でも、約6割の親が「自己肯定感のために特別なことはしていない」と答えています

これは「していない」というより、「できない」のかもしれません。

共働き・ワンオペ・育児ストレス…

「毎日ちゃんとほめる」って、実はすごく難しいことです。

だからこそ、「写真を飾る」だけで効果があるほめ写は、忙しい現代のママ・パパにもぴったりなんです。

自己肯定感は、自分の価値や存在意義を前向きに受け止める感情や感覚のこと

そもそも、自己肯定感とは、

「自分は価値のある存在だ」

「今の自分でいいんだ」

と、自分自身を前向きに受け止められる力のことです。

自己肯定感の高い子に見られる特徴は、

- 他人を尊重でき、コミュニケーション能力が高い

- 自分の感情や衝動をコントロールできる

- ポジティブで、プラス思考

- 物事に意欲的かつ集中して取り組むことができる

- 失敗を怖れず、チャレンジ精神がある

- 人と自分を比較することが少なく、幸福度が高い

一方、自己肯定感が低い子どもは、

- 成功よりも失敗した体験を強く意識する

- 自分を否定的に捉える傾向にある

- 自らの感情がコントロールできず情緒不安定

- 自分や他人を信頼することができないため、協調性がない

- あきらめやすい

などが、特徴として挙げられます。

だからこそ、「自分には価値がある」と感じられる土台作りを、日々の暮らしの中で積み重ねることが大切なのです。

自己肯定感を育てるカギは、“無条件のほめ言葉”

プロジェクトメンバーの一人、発達心理学の専門家、岩立氏によると、

子どもの自己肯定感を高めるために重要な鍵となるのは「ほめる」こと。ほめられることで、子どもの心はオープンになり、素直な気持ちになります。また、認めてくれた相手に対する信頼が高まり、他人に対しても優しくなれます。そして、前向きに自分の力を出して、誰かの役に立ちたい、もっと頑張りたい、と思うようになるのです。

引用元|ほめ写プロジェクト公式サイト

そもそも、「ほめる」には、2種類あります。

1つ目は、「条件ほめ」。

子どもが頑張った時や何かができるようになった時、よい結果を出した時に、一緒に喜んだりするなど子どもの努力や達成についてほめることです。

例:「上手に絵が描けたね」「宿題をよく頑張ったね」「かけっこ1番、おめでとう!」

2つめは、「無条件ほめ」。

何か特別なことがなくても、子どもの存在自体をほめてあげること。

例:「あなたのことが大好きだよ」「生まれてきてくれてありがとう」

子どもの自己肯定感を育むには、特に「無条件ほめ」が大切です。

とはいっても、「毎日、言葉でほめるのは難しい」ですよね。

だからこそ、写真が“無言のほめ言葉”になるんです。

科学が証明する「ほめ写」の効果|自己肯定感アップにつながる可能性

「ほめ写」の科学的根拠については、教育評論家、脳科学者、発達心理学者といった専門家によって監修された、以下の調査や実証実験によって裏付けられています。

自己肯定感に関する意識調査

調査方法:幼稚園から小学生の子ども(4~12歳)と、その親600組に対し、アンケート調査を実施

結果:写真を飾っている家庭の子どもは、自己肯定感が高い。

実際に「ほめ写」を取り組んだ家庭での比較実験

調査方法:普段は写真を飾っていない32組の家庭で、3週間「ほめ写」を体験してもらい、その前後の意識や行動の変化についてアンケート調査を実施

結果:「ほめ写」体験後に自己肯定感スコアが全般的にアップ。特に「自分自身への満足」に大きな変化が見られた。

脳活動測定実験

調査方法:前述の実験で「ほめ写」を体験した小学生16名と非体験者8名にNIRS(ニルス)による脳活動測定を実施

結果:「ほめ写」体験した子どもは、自分の写真を見た時に心地良さを感じて、肯定的な自己イメージを結びつけられるようになる

これらの結果から、「自分のことを好き」と答える子どもの割合が増加するなど、『ほめ写』をすると自己肯定感アップにつながる可能性が確認されました。

「ほめ写」の調査と実証実験についての詳細は、コチラから

ほめ写プロジェクトとは|「ほめ写」の提案や実践方法、情報を広く提供

ほめ写プロジェクトとは、教育評論家・親野智可等(おやのちから)氏が提唱し、写真によって子どもの自己肯定感が高まるのでは?という仮説からスタートしたプロジェクトです。

さらに、発達心理学・脳科学の専門家も監修に加わり、科学的な知見に基づいて子どもの自己肯定感を高めるための「ほめ写」という新しい習慣を提案し、その実践方法や情報を広く提供しています。

▼プロジェクトメンバー

- 教育評論家 親野智可等氏

- 応用健康科学、脳科学 篠原菊紀氏(公立諏訪東京理科大学 教授)

- 発達心理学者 岩立京子氏(東京家政大学子ども学部子ども支援学科 教授)

\「自己肯定感アップ」の種まきができる幼児の通信教育/

「ほめ写プロジェクト」の脳科学者・篠原菊紀先生が監修している幼児通信教育《幼児ポピー》。

脳の発達や“心の土台づくり”を考え抜いた教材を、

2年間じっくり使ってみたリアルな成長記録を公開中です👇

ほめ写との出会い|施設で感じた“自己肯定感の芽生え”

「この子たち、もっと笑えるはず」——保育士時代の葛藤

以前、障害児施設で保育士として働いていたときのこと。

ふと、日々の関わりの中で感じたのは、

「この子たち、自己肯定感がとても低いかもしれない」

ということ。

ふてくされるような態度、無関心、声をかけても返事がない。

心のどこかで「どうせ無理」「どうせ怒られる」と、諦めてしまっているような表情を何度も目にしました。

「この子たちを、どうにか笑顔にできないか」

私はずっとそう思いながらも、何ができるのか、何をすればいいのか、分からずに模索していました。

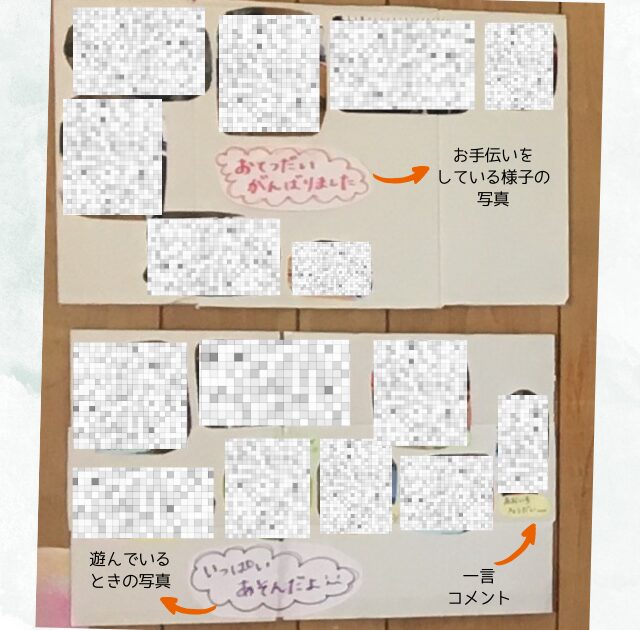

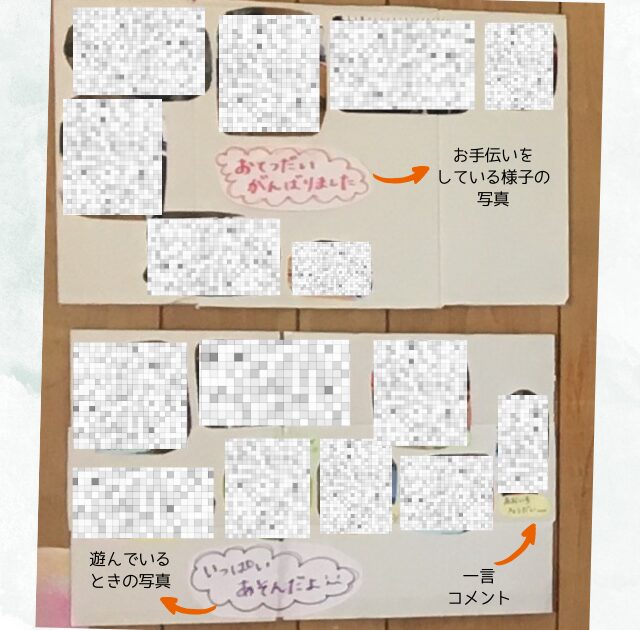

実践した“ほめ写”のアイデアと工夫

そんな時に、出会ったのが「ほめ写」という考え方。“写真を飾って、子どもをほめる”、ただそれだけ。

「これなら今すぐできる!」と思い、早速、施設で実践してみることにしました。

初めから、写真を一緒に選ぶのは難しかったので、まずはお手伝いをしている姿や、遊んでいる様子を撮影する

\ここがポイント!/

- お手伝いしている時や楽しそうにしている時など、ポジティブな様子を撮影

- 子ども全員分の写真を掲示することで、誰が見ても「自分も認められてる」と感じられる工夫

「お手伝いエリア(お手伝いをしている様子)」と「遊びエリア(遊んでいる様子)」に分けて写真を飾る

\ここがポイント!/

- 特に自己肯定感が低めな子ほど、「お手伝いしている姿」を優先的に掲示

- 全ての写真に、一言コメントを添えて「その時のがんばり」や「楽しさ」を言葉にする

- 掲示場所は、子どもたちの目に入りやすい位置に

写真を一緒に見ながら、子どもを直接ほめる

\ここがポイント!/

- 一緒に写真を見てもらえない場合でも、さらっと「あの時は、ありがとう!」と感謝を伝える

保護者にも写真を見てもらい、「◯◯くん、いつもお手伝いしてくれるので助かってます!」と、子どもの目の前でほめる

\ここがポイント!/

- 本人をほめる+子どもの目の前で保護者への伝達することで、二重の承認体験を

さらに、お手伝いをしている場面があれば、写真を撮り、飾る

または、本人に、「次はどんな写真を飾りたい?」と一緒に考える

\ここがポイント!/

- 「また、写真を貼ってもらえる」=行動の継続につながる仕掛け

驚くほどの変化——笑顔が増え、行動が変わった

取り組みを始めてから、明らかに子どもたちの表情が変わっていきました。

- それまでふてくされていた子が、自分からお手伝いを申し出てくれるようになった

- 笑顔であいさつをしてくれるようになった

- 友達や年下の子に優しくできるようになった

ほんの少しの“ほめるしかけ”が、子どもたちの心に届いていたことを実感しました。

一番驚いたのは、ほめられた瞬間だけでなく、その後も効果が続いたことです。

正直、最初は「1ヵ月くらい効果があればいいかな~。」

と思っていましたが、実際は違いました。

子供たちは、その後もずっと、前向きな姿勢を見せてくれました。

きっと、写真を利用することで、自分がほめられた姿(=かっこいい姿)を何度も見返すことができたから。

そのたびに、「自分は認められている」と実感できたからこそ、自己肯定感がじわじわと育っていったのだと思います。

この体験が、今の“家庭でのほめ写”につながっている

それから数年が経ち、仕事とワンオペ育児の両立でいっぱいいっぱいの毎日の中で、“自己肯定感”について考える余裕もなくなっていたある日。

ふと、『子どもの自己肯定感』について不安になった時、『ほめ写』の体験を思い出しました。

そして、今ではわが家には「ほめ写ギャラリー」があります。

さらに、「ほめ写」の取り組みに強く共感し、現在は、公式に『ほめ写アンバサダー』として認定を受けました。

自宅でも「ほめ写」の実践を続けながら、その魅力を多くのご家庭に広めていけたらと願っています♪

ほめ写を実践して、子ども達だけでなく、親の自己肯定感もアップ!

「自分のことを好きでいてほしい」──自己肯定感の育ちを願う母の想い

我が家には、3歳と5歳の娘がいます。

私がこの子たちに願うのは、

大人になった時、「自分のことを好きでいてほしい」

という、ただそれだけのこと。

それは、私自身が幼少期、“自信が持てない子ども”だったからです。

でも、現実は思ったようにはいきません。

毎日、仕事とワンオペ育児で、時間も心もギリギリ…。

「こんな声かけでよかったのかな」「今の対応、間違ってたかも…」

そんなふうに、自分を責めてしまうことも多々ありました。

“写真を飾るだけ”で始めた「ほめ写」が、わが家の空気を変えた

そんな時にふと思い出したのが、保育士時代に取り組んでいた「ほめ写」のこと。

「写真を飾ってほめるだけなら、今の私にもできるかも…」

そう思い立ち、当時2歳と4歳だった娘たちと一緒に、“ほめ写ギャラリー”を作ってみることにしました。

飾った瞬間、子どもたちは大喜び!

「この写真、ここに貼って!」

「これ、アンパンマンミュージアムに行ったときのだ〜!」

と、写真を見て笑顔でおしゃべりする姿に、「やってよかった」と心が軽くなったのを覚えています。

「ちゃんとできなくても、大丈夫」——親の自己肯定感も上がった理由

育児本にあるような“理想的な声かけ”なんて、今でもできていない日が多いです。

でも、

「今日もほめ写ギャラリーがあるし、まっ、いいか!」

そう思える日が増えてきました。

子どもと向き合う完璧な言葉はなくても、“ほめたい気持ち”は、ちゃんと写真が伝えてくれる。

その安心感が、私自身の自己肯定感も少しずつ育ててくれました。

思春期前に「心の土台」を育てたい。だからこそ早めの実践がおすすめ!

「思春期になったら、親がほめても素直に受け取ってもらえなくなる」

そう聞くたびに、今この時期に始めることができてよかったと感じます。

「ほめられた経験がある」

「自分のことを大事にしてもらえた記憶がある」

そんな“心の貯金”を、今のうちに少しずつ増やしておきたい。

だからこそ、ほめ写は、できるだけ早めのスタートがおすすめです!

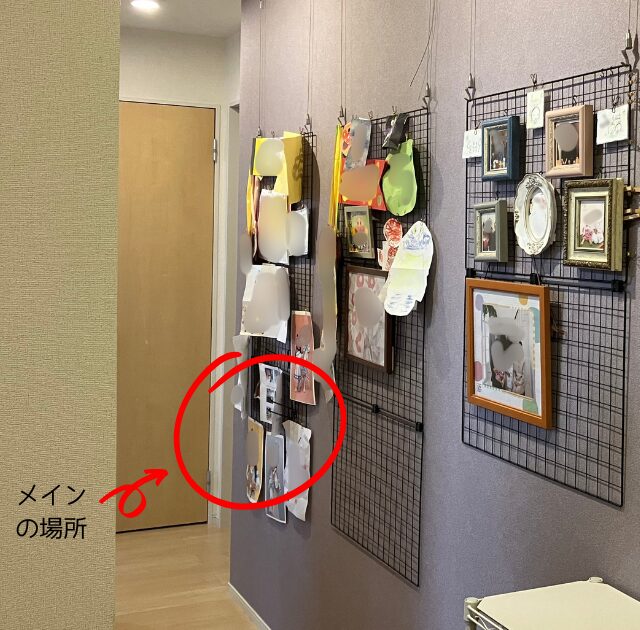

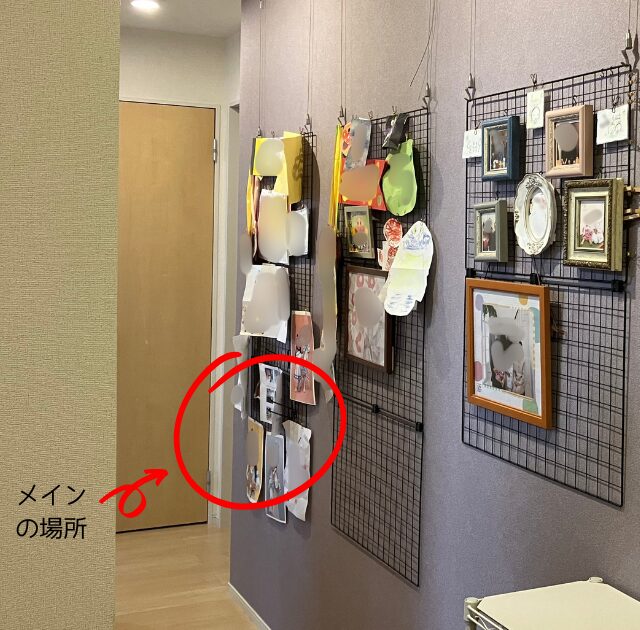

我が家の実践例|廊下に“作品&写真ギャラリー”

わが家では、1日に何度も行き来する廊下の壁面に、「ほめ写ギャラリー」を作っています。

この場所を選んだ理由はとてもシンプル。1日に何度も目に入るからです。

特に、メインの場所には、子ども達のお気に入りの写真や保育園のおたよりなどを貼って、子ども達が喜ぶ空間にしています。

飾るルールは、たったひとつ。「本人が飾りたいものならOK!」

このギャラリーのルールは、たったひとつ。

\子どもが「飾りたい!」と思ったものなら、何でもOK!/

ジャンルも時期もバラバラですが、だからこそ“今この瞬間の子どもの気持ち”が見えてくるので面白いです!

写真 ― 子どもたちの笑顔・家族写真・保育園のスナップなど

写真の中でも、特に子供たちのお気に入りが、「プリキュアなりきりフォト」。

プリキュアの衣装に身を包み、ポーズも気分も全力全開!

時には、その写真を指して「えっ、このかわいい子、だれ〜〜!?」と大げさに声をかけると、それはもう満面の笑み(笑)

こうした「なりきり体験」は、、想像力や感情表現、自己理解などの心の成長にもつながります。さらに、この時期だからこそ、子どもの心に響くと感じており、特におすすめです!

\「なりたい自分になれた!」という体験が、自己肯定感の“入口”に!/

我が家では、「プリキュアなりきり撮影」の写真を“ほめ写”として活用しています。

「なりきり撮影」×「ほめ写」で、心の成長を後押し!

▶【レビュー】スタジオマリオの“プリキュアなりきり撮影”体験記

作品 ― 折り紙・ぬりえ・手紙・保育園で作った制作物など

作品はどれも子どもたちにとって「努力の証」。誰かに見てもらい、飾られることも、自分の存在価値を実感する瞬間になります。

最近では、お友達にもらったお手紙なども飾るようになり、子ども達の成長を感じられるのも、ギャラリーのよさだなと感じています。

保育園からのおたより ― 保育園の週予定表(給食メニューやイベント)

意外なメリットだったのが、保育園の週予定表を貼ってからの変化。

- 自分で「明日の給食、カレーだ!」と確認するように

- 「あと3日で〇〇がある!」とワクワクする姿が増えた

- 曜日・日付・漢字に自然と興味をもつように

「予定を見る → 楽しみに待つ → イベントを味わう」というプロセスが、生活の理解力や意欲にもつながっていると感じています!

忙しいママでも簡単!我が家の“ギャラリー設置法”

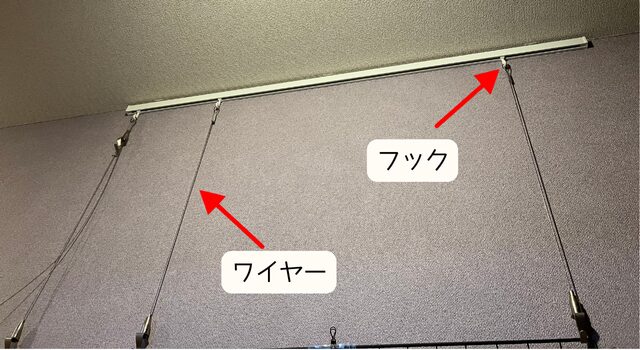

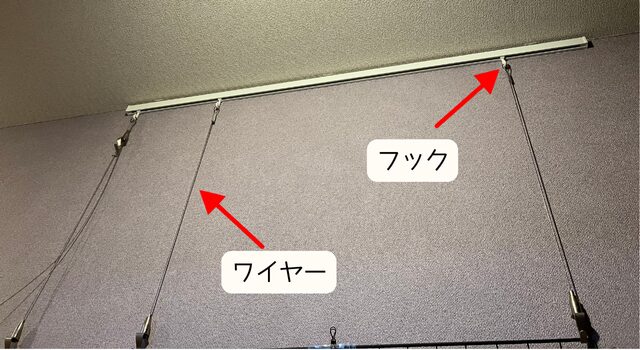

賃貸の我が家の廊下の天井には、元々ピクチャーレールがついていました。

それを活用し、追加でワイヤーとフックを購入。

▼ワイヤー

▼フック

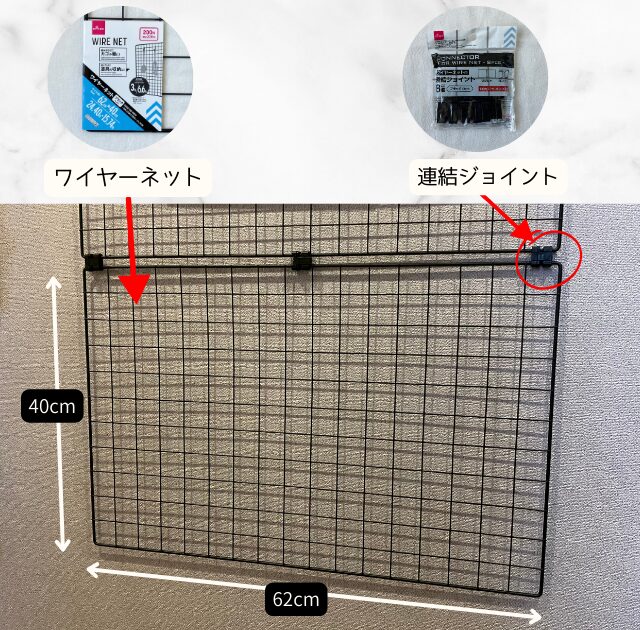

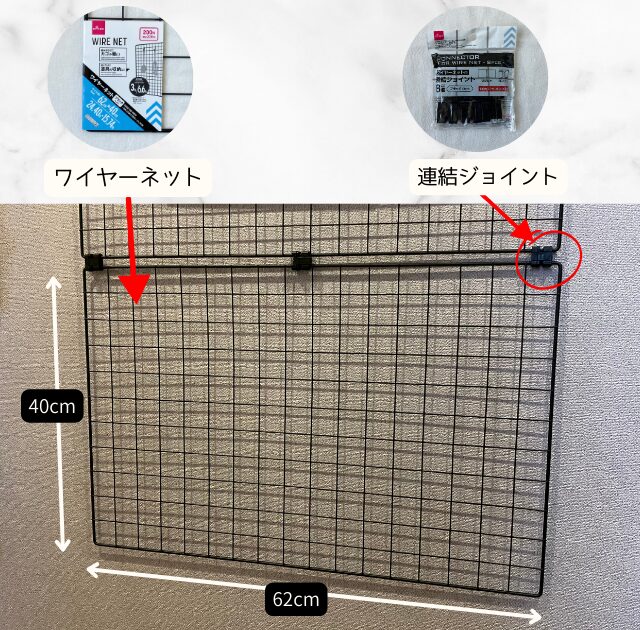

さらに、壁面部分は、ダイソーでワイヤーネットと連結ジョイントを購入し、壁面を最大限活用。

作品や写真は、ピンチや額縁、S字フックなどを利用し飾っています。

\この方法のメリット/

- 入れ替えが簡単 → 子どもが「これ貼りたい!」と思った瞬間に対応できる

- 壁に穴を開けずに済む → 賃貸でも安心

- 自由度が高い → 季節ごとにテーマを変えて楽しめる!

ギャラリーがあると、毎日がちょっと楽しくなる

たった1枚の写真でも、たった1枚の作品でも、それが飾られているだけで、「自分が大事にされている」と感じられる空間になります。

「失敗しても、私にはこの場所がある」

「がんばったことを、ちゃんと見てくれてる人がいる」

そんな小さな安心感が、子どもにとっての自己肯定感の種になると信じています!

ほめ写のやり方|3ステップで今日からかんたんにスタート!

初めは、難しく考えず、おうちにあるお気に入りの写真1枚からでOK!

実際、我が家でも「1枚の写真」から始めました。それでも子どもたちは大喜び!

ぜひ、お子さんと一緒に楽しみながら始めてみてください!

子どもと一緒に選ぶと、それだけで立派なコミュニケーション!

写真は、何も「キレイに写っているもの」だけでなくて大丈夫。

\こんな写真でもOK!/

- お手伝い中の姿や工作をしている瞬間

- 兄弟で遊んでいる日常のひとコマ

- 保育園の帰り道で笑っている姿

- 赤ちゃんのころの写真(回想的ほめ写)

さらに、2つの“ほめる視点”で選ぶと効果UP!

- 「条件ほめ」― 子どもが熱中している、がんばっている、何かを達成した時の写真

- 「無条件ほめ」― 家族や兄弟と写っている日常の風景など

写真を、「いつも目に入る場所」に飾ります。

\飾るときのポイント!/

- 子どもの目線の高さに貼る

- おすすめは、家族が集まるリビング

- 写真の大きさに制約なし。お気に入りの写真は、A4サイズに大きくするのがおすすめ

- はりかえ頻度に決まりはなし。子どもの様子にあわせて、適宜入れ替える

- 写真を飾るだけでなく、フォトブックでもOK!子どもがいつでも手に取れるところに置いておく

写真を見たタイミングが、ほめ写のチャンス!

「これ、じいじと行ったときの写真だね〜」

「このとき、◯◯ちゃんすっごくがんばってたよね!」

写真を見ながら自然にかける言葉が、子どもの心に届きます。

STEP1の2種類のほめるを意識して、写真を見ながら言葉がけをしてみましょう!

- 「条件ほめ」― 「がんばったね」「すごいね」

- 「無条件ほめ」― 「生まれてきてくれてありがとう」「大好きだよ」

思春期で素直に言葉を受け取ってくれない子には、短めの言葉でさらっとほめるのがおすすめ!

とはいっても、褒めるってどうしたらいいの?難しい。

そんな時は、ほめ写公式サイトのこのコンテンツがおすすめ!

『ほめるためのヒント』がぎゅっと詰まってます!

年齢別のほめ方や体験談など、具体的な褒め言葉が集まった

\みんなでつくる【子どもほめ辞典】はこちら/

『ほめ写』|やってよかった!3つの実感メリットと、続けるための工夫

わが家では、子どもがまだ2歳と4歳のときに「ほめ写」をスタートしました。

はじめから劇的な変化があったわけではありません。

でも今では、思わず「ちょっと落ち着いて〜〜」と言いたくなるくらい、前向きな行動や自己主張が増えてきました。

その背景には、“ほめられた自分”を毎日見る環境があることが、きっと影響しているのかなと感じています♪

◎実感した3つのメリット

忙しくても始めやすく、続けやすい!

毎日、仕事に育児にバタバタと、忙しくても始めやすい!

- 写真1枚だけでもOK

- 特別な準備は不要

- 貼り替えは“ママと子どものペース”で大丈夫

まずは家にある写真を1枚飾って、「このとき楽しかったね」と話すだけで、もう立派な“ほめ写”です。

最近は、子どもたちから「これ貼って〜」と言ってくるようになり、子どものタイミングに合わせて入れ替えるだけなので、自然と続いています!

会話が増える=親子の距離が縮まる!

廊下にギャラリーを作ってから、子どもたちとの会話量が増えました。

- 「あっ、これじいじだ!」

- 「このとき、〇〇作ったんだよ」

ふと目にした写真や作品が、子どもにとっての“語りたくなるトリガー”になっているようです。

よくよく考えてみると、私自身も、「これ、かわいいね!」「この時、覚えてる?」など、自然に声がけする機会が増えました。

余談ですが、『ちょっと、イライラして余裕がなくなってるときに、ふと目にした写真や作品で、ふんわり心が落ち着く』、そんな瞬間も増えた気がします(笑)

「ほめられた記憶」が、あとからも効く!

一番の驚きは、“あとからも効果が続く”こと。

その理由は、写真を見るたびに

- 「自分はほめられた」

- 「がんばったことを覚えてくれてる」

という記憶がよみがえるから。

言葉でほめた瞬間だけで終わらない。

写真があることで“何度でも”その効果がよみがえる。

ほめ写の効果を知り、私自身も安心して子ども達を見守れるようになりました!

△デメリットと解決策

写真を印刷するのが、ちょっと面倒…

自宅にプリンターがないと、印刷がハードルに感じることもあります。

でも、実際やってみると、意外と手軽に代用可能!

わが家で活用している方法は、

- コンビニプリント(スマホからそのまま印刷)

→ 数枚なら、今日思いついて、今日手に入るので便利! - しまうまプリント(まとめて注文)

→ お手軽価格&郵送してくれるのでリピート中 - 写真館で撮影&プリント

→ スタジオマリオの「プリキュア撮影」など、特別な「なりきり体験」ができる!

「印刷って面倒そう…」という方も、まずはコンビニで、1枚から気軽にプリントしてみてください◎

思春期になると、素直に受け取ってくれないかも…

よく聞くのが「思春期になると、ほめても響かない」という話。

ですが、施設で自己肯定感が低いと感じていた小学校高学年の子どもたちに“ほめ写”を実践した時、たしかに変化が見られました。

思春期だからこそ、“言葉でだけではなく、写真も活用することで気持ちが伝わる”のかもしれません。

思春期のお子さんには、深追いしすぎず、サラッと声かけするのが◎「自分でこっそり見返す用フォトブック」も、思春期のお子さんには響くかもしれません!

まとめ|写真1枚で、子どもの心に自信の種をまこう

自己肯定感は、子どもが未来を生き抜くための“心の土台”。

「ほめ写」は、そんな土台をつくる、今すぐ始められる簡単な子育て習慣です。

- 写真を飾ってほめる

- 子どもは、写真を見るたびに「認められている」と実感できる。

- その後も、言葉がなくても、愛情が伝わる。

言葉が足りなくても、時間がなくても、“写真”が愛情を届け、心の栄養になります。

特別なことはしなくて大丈夫。

まずは、1枚の写真から、子どもの心に自信のタネをまいてみませんか?

私は、「ほめ写」という取り組みの素晴らしさを伝えたいと思い、「ほめ写アンバサダー」の認定を受け実践しています。親として、そして保育士として、これからも「自分のことが大好き」と言える子どもが1人でも増えよう応援していきたいです!

\「自己肯定感アップ」の種まきができる幼児の通信教育/

「ほめ写プロジェクト」の脳科学者・篠原菊紀先生が監修している幼児通信教育《幼児ポピー》。

脳の発達や“心の土台づくり”を考え抜いた教材を、

2年間じっくり使ってみたリアルな成長記録を公開中です👇

\「なりたい自分になれた!」という体験が、自己肯定感の“入口”に!/

我が家では、「プリキュアなりきり撮影」の写真を“ほめ写”として活用しています。

「なりきり撮影」×「ほめ写」で、心の成長を後押し!

▶【レビュー】スタジオマリオの“プリキュアなりきり撮影”体験記

コメント