ワンダーボックスって、毎月どんな教材が届くの? 本当に子どもが楽しめるの?

そこで今回は、ワンダーボックス【ジュニアコース】の4月号を実際に体験してみた様子についてまとめたよ!

この記事では、保育士×社会福祉士ママが、

- ワンダーボックス【ジュニアコース】の4月号の教材について

- キット教材は、どんな内容?

- アプリ教材の特徴は?

- 子どもにどんな変化があった?

こういった疑問に、写真付きでリアルにお答えしていきます♪

我が家は、4歳の娘が【ジュニアコース】を始めたよ!

まぜまぜパレットが、いちばんたのしかったよ!

『忙しい毎日でも、子どもの“学びの芽”は伸ばしてあげたい。』

そんなママ・パパにこそ届けたい、“遊びながら学べるおうち知育”のリアル体験。

ぜひ最後までご覧ください!

\「まずは試してみたい」方へ/

まずは無料の資料請求から!

\Wonderboxを検討中の方は、こちらのまとめ記事もぜひ参考にしてください/

- Wonderboxジュニアコース1年レビュー【更新中】|続けてわかった!子どもの変化と親の気づき

- ワンダーボックスのコース選びに迷ったら?|比較表で解説!わが家の体験も掲載中

- ワンダーボックスの申し込み方法|お得な入会方法とQ&Aをわかりやすく解説しています!

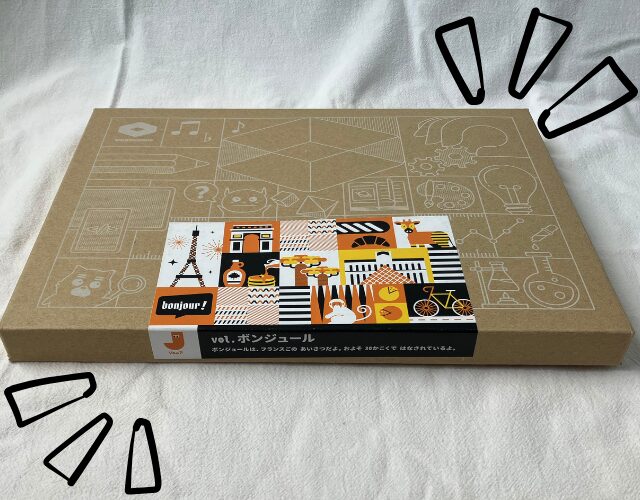

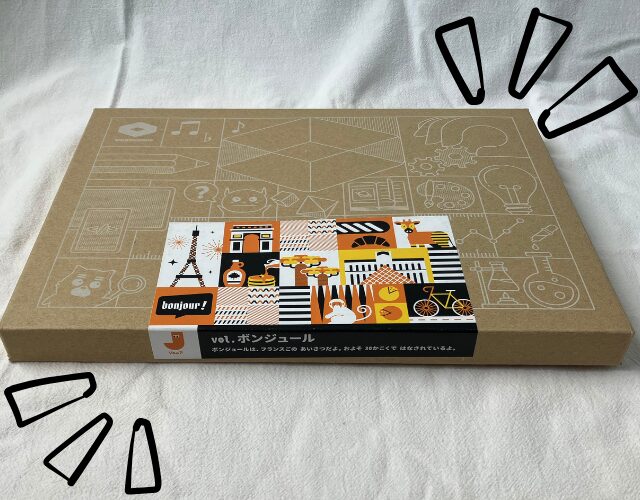

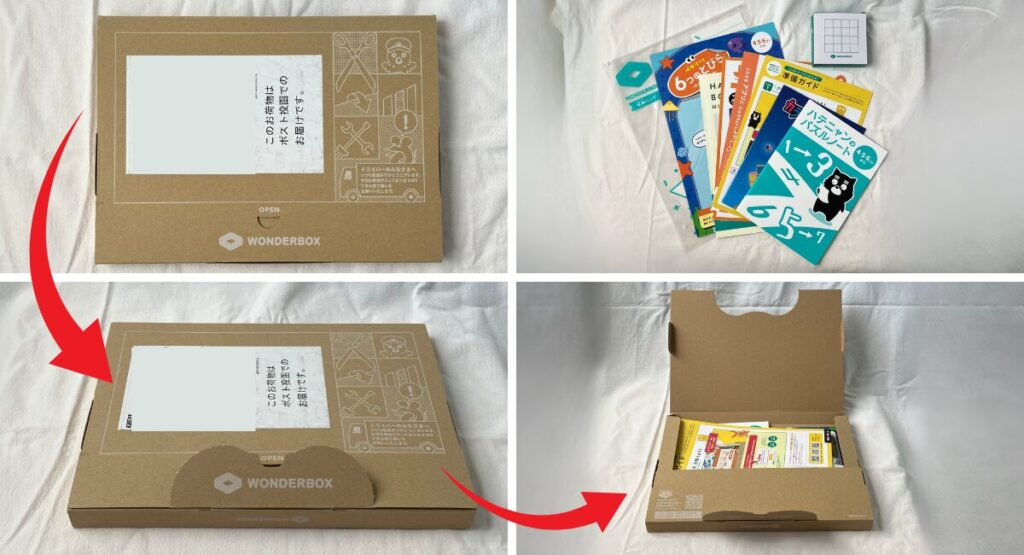

【ワンダーボックス】4月号のキット教材(ボンジュール)が到着!

ジュニアコースを受講開始した我が家に、初のワンダーボックスのキット教材が届きました!

1ヵ月前、ワンダーボックスのサイトを一緒に見ながら、

これ、やってみたい!

と言っていた4歳児。

おためしの教材とアプリを体験済みで、すでにやる気満々!(笑)

ですが、なかなか開封する時間がなく、何度も「まだ?」「いつするの?」とせかされていた私。

そうして、ようやく、開封する日を迎えることができました!

ワンダーボックスをする前に、片付けをしてねと言うと、いつもの倍以上のスピードで片付けを完了!

開封前から、ワンダーボックス効果を実感しました(笑)

そして、とうとうワンダーボックスの教材を開封する時が!

実は、キット教材が送られくるボックスには、楽しめる仕掛けがあるんです!

それは、毎月変わる、ボックスシール!

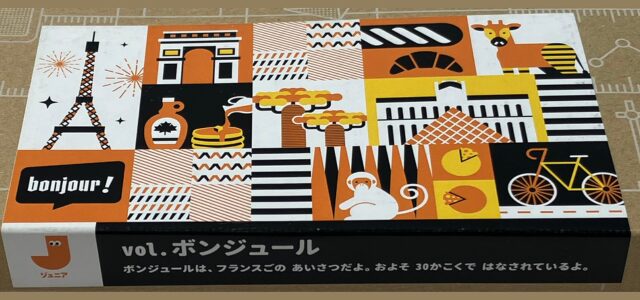

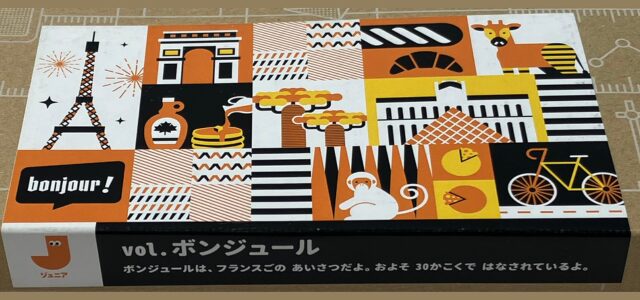

我が家で受講中のジュニアコースでは、「世界のあいさつ」がモチーフとなっており、毎月、各国のあいさつと関連するデザインのシールとなっています。

4月号のあいさつは「ボンジュール!」

そう、フランスのあいさつでした!

我が家では、子どもと一緒に、地球儀でフランスを探してみたり、イラストの解説をしてみたり、開封前から楽しめる仕掛けになっていました!

ボックスを裏返すと、開封のための穴が空いており、そこに指を入れて開封します。

我が家の4歳児でも簡単に開けることができました!

4歳児は、開封前から、早くしたいと、ずっとソワソワ(笑)

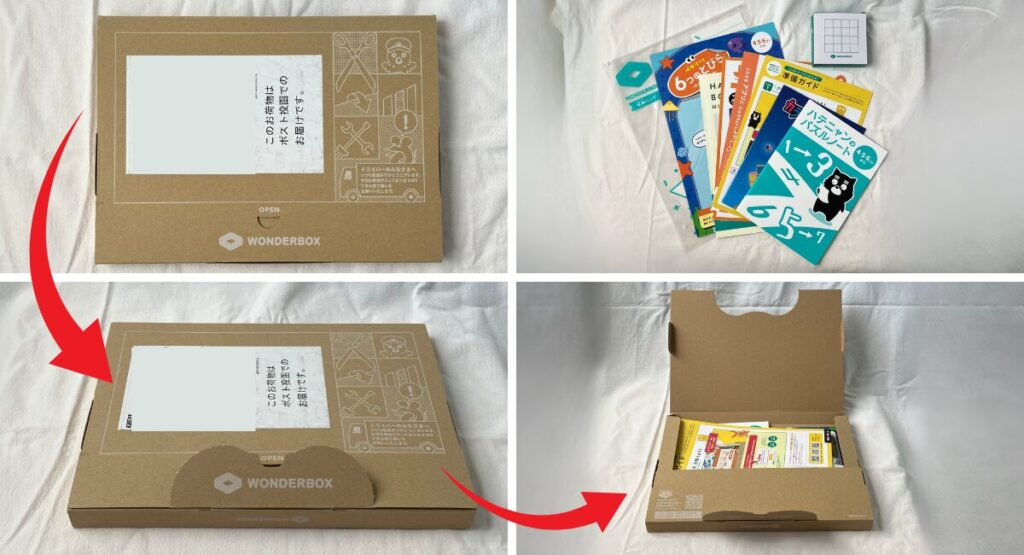

その他にも、はじめてブック、収納バック、準備ガイドなどが入っていました。

トイ教材のテーマが2か月連続する場合は、収納バックがついてくるので、収納バックに保管すればOK!

今月の、カラコロキューブは、5月号でも使用するので、収納バックにいれて保管していました!

カラコロキューブはなくしそうだったので、これで一安心(笑)

さらに、準備ガイドには、アプリをする前に楽しめる仕掛けの案内が!

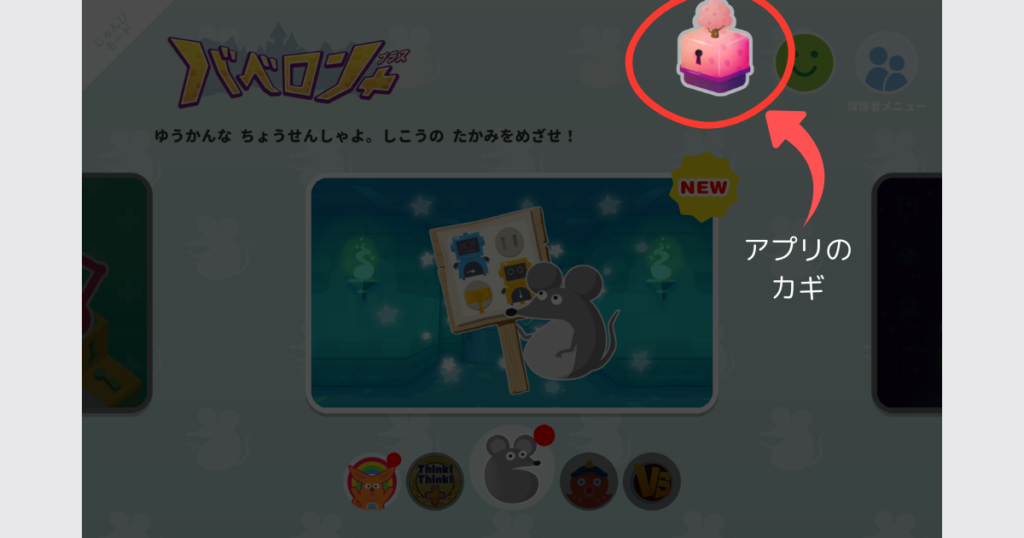

実は、毎月、アプリ画面を開くだけでは、すぐには遊べません。

というのも、アプリを始めるには、謎解きをして「こたえ」を入力する必要があります。

アプリの画面に、「アプリのカギ」が表示されるので、そこに謎解きのこたえを入力すると、アプリ教材が取り組めるようになるしかけがあります。

ですが、毎月5日までにアプリのこたえを入力しなかった場合は、6日以降は自動的にアプリ内の新しい教材が解放されるので、謎解きができません。

残念ながら、4月号は5日までに謎解きをできず、謎解きのしかけが楽しめませんでした。

来月こそは、レビューしたいと思います!

\「まずは試してみたい」方へ/

まずは無料の資料請求から!

資料請求で、保護者向けパンフレット&お子さま向けの体験教材が届きます。

アプリ教材もお試しOK♪

▶

キット教材の内容は?

今月のキット教材は、以下の3つ!

\気になるキット教材名をクリックで、レビューへジャンプ/

早速、レビューをしていきたいと思います!

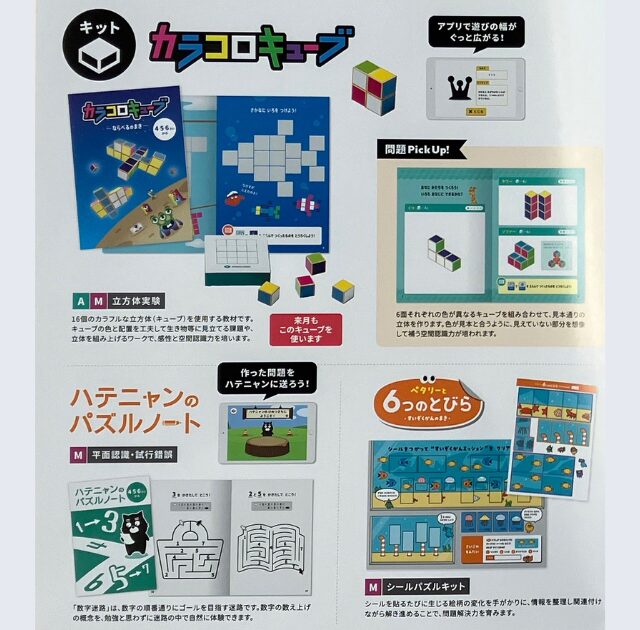

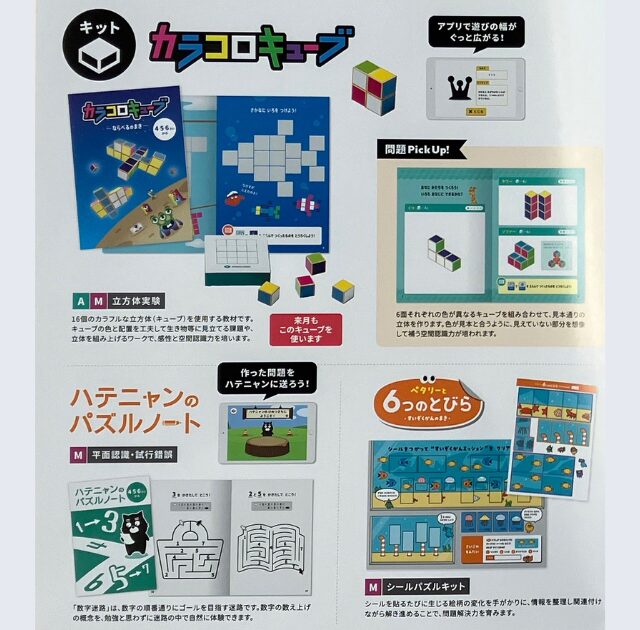

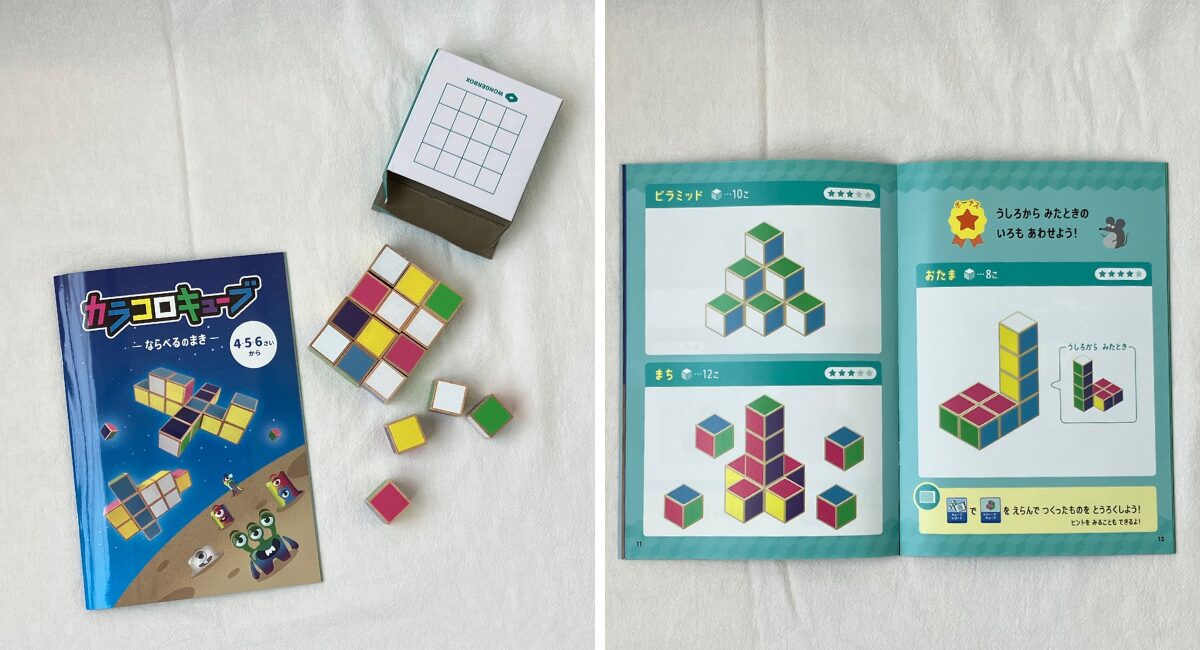

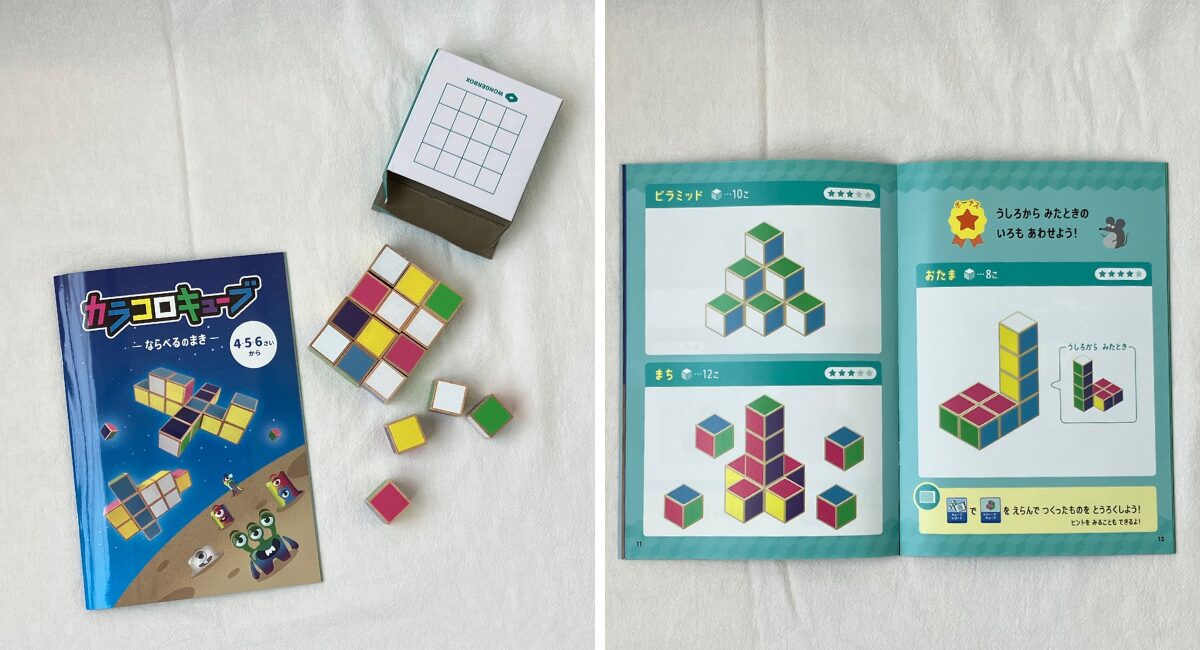

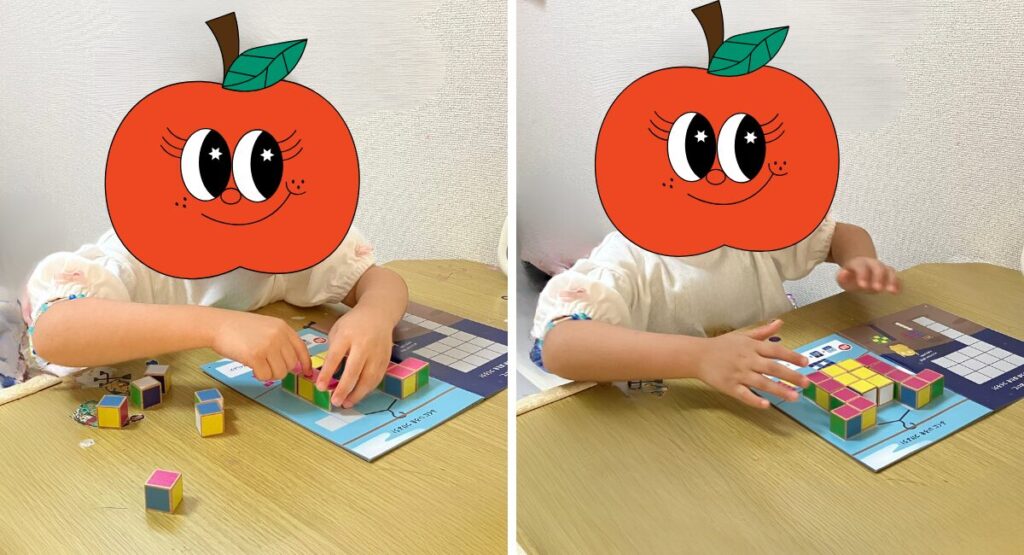

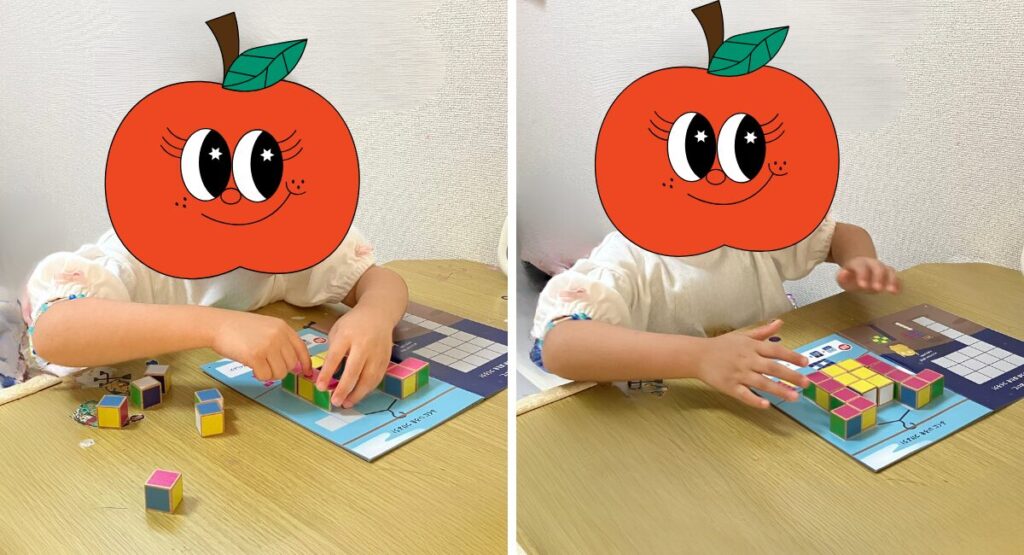

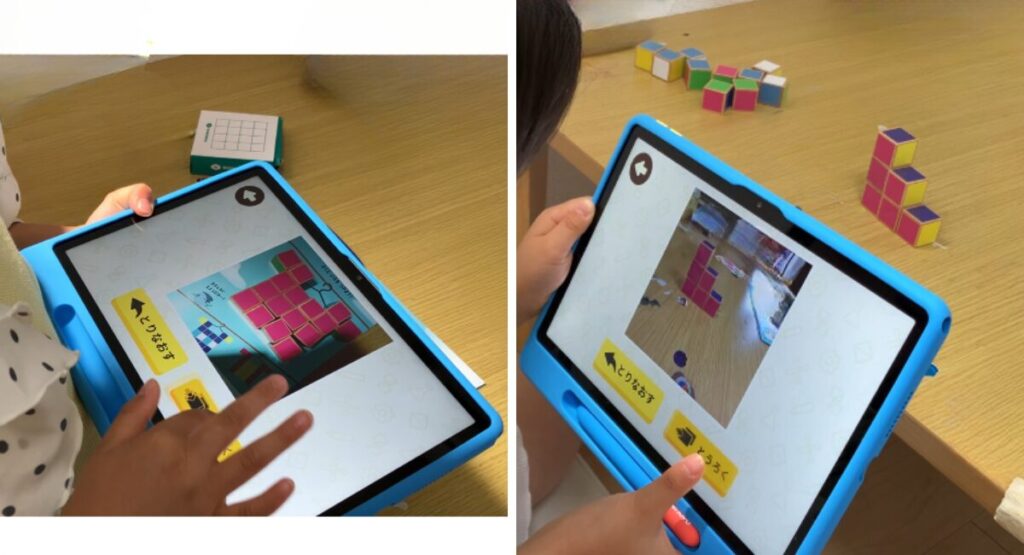

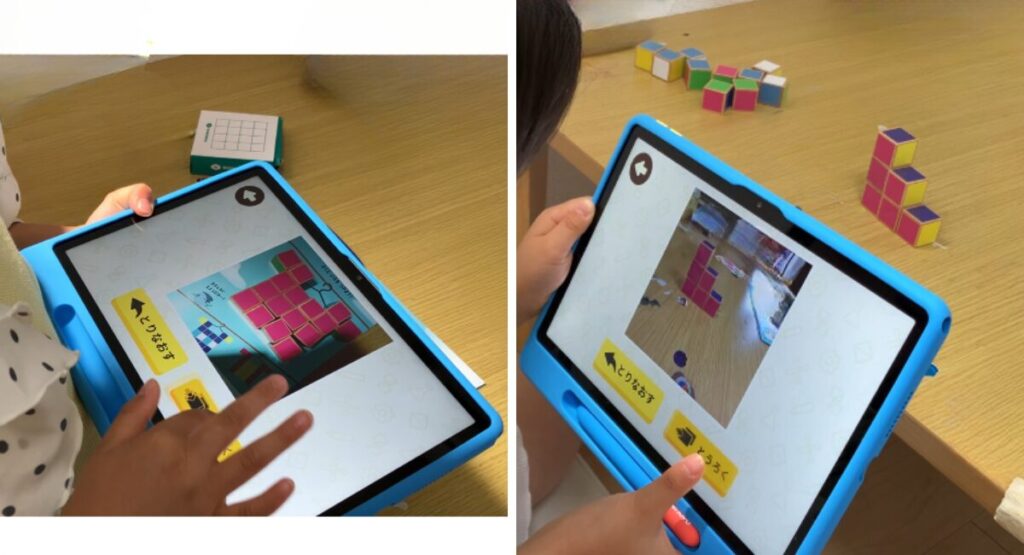

カラコロキューブ(立方体実験)|ならべるのまき

教材について

「カラコロキューブ」は、16個のカラフルなキューブを使って遊びながら空間認識力や論理的思考力を育む教材。

アプリと連携することで、作った形がデジタル上で反映され、子どもの創造性を刺激します。

試行錯誤を通じて、楽しみながら学びを深めることができます。

- 遊びながら空間認識力を育む

- アプリ連携で創造性を刺激

- 試行錯誤を通じて論理的思考力を育む

- Art(アート):感性

- Mathemetics(算数・数学):空間認識力

レビュー

初回は、教材だけで取り組んだのですが、途中からどんどん難しくなってきたようで。

楽しそうにしていた4歳児も、だんだんイライラモードに。

「もうやらない!」となってしまい、この教材は合わないのかも…と思っていました。

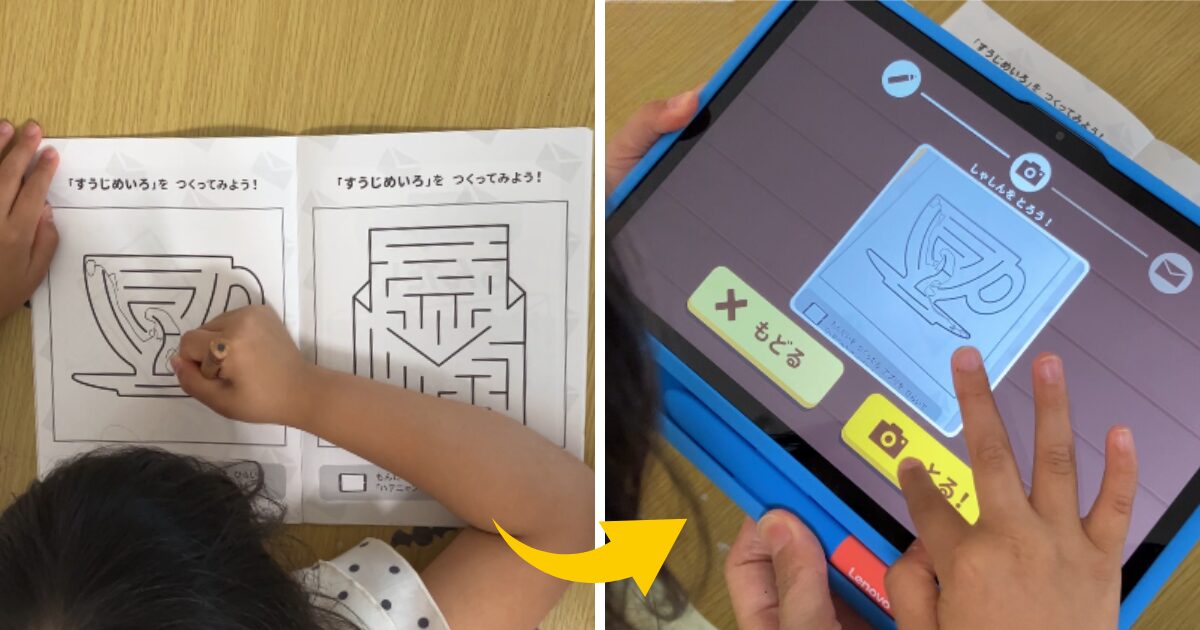

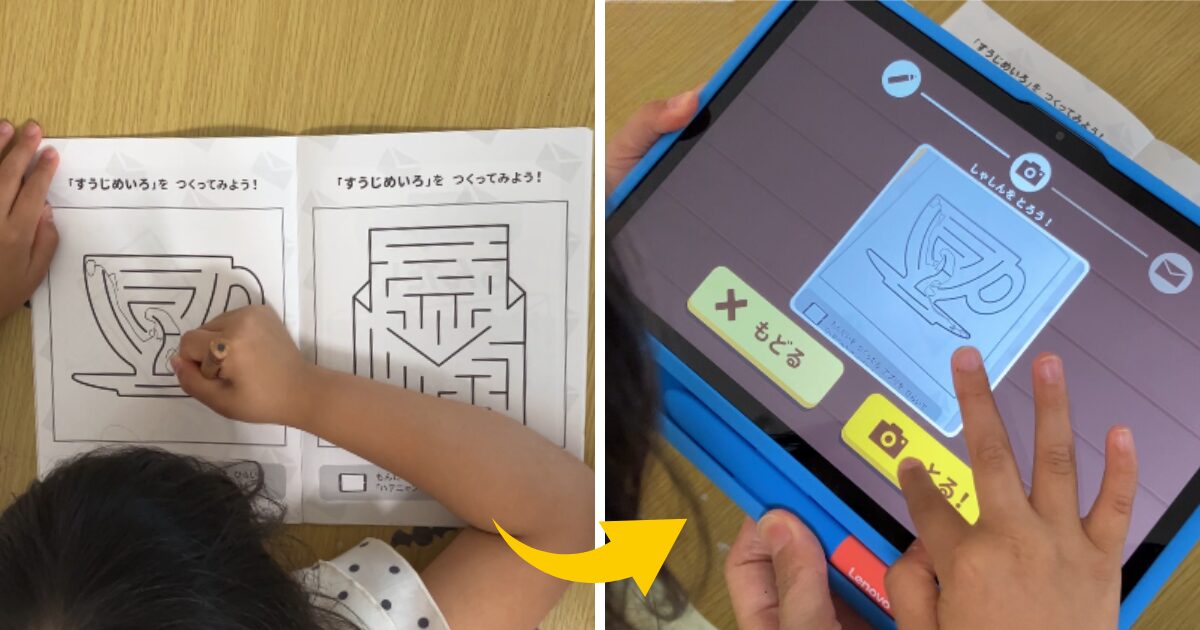

ですが、2回目はアプリを使って再挑戦!

すると、娘の目の輝きがガラッと変わりました!

お手本通りにキューブを並べて、アプリで写真を撮る。

写真取れてるすごい!すごい!すごい!

と言いながら、写真を撮影。

初めは、タブレットが重いから手伝ってと言っていましたが、2回目以降は自分で撮影できるようになっていました。

この流れがとても楽しかったようで、前回つまずいた課題にも夢中で取り組み、なんと今回は、あっという間に完成!

「なんで今日は最後までできたの?」と聞くと、

写真を撮って、ママに見てほしかったから!

とのこと。

(母、心の中で「くぅ〜〜!かわいいやつめ!」と叫びました。)

教材×アプリの絶妙な組み合わせで、子どものやる気を引き出してくれるところも、ワンダーボックスの魅力なんだなと、改めて実感しました。

我が家では、子どもが撮った作品写真を印刷して飾り、見るたびに褒めたりすることで、親子の会話も増えました♪

さらに、子どもの作った作品を写真に撮って飾るのは、子どもの自己肯定感も上がるので、おすすめです!

「ただ教材をこなす」ではなく、「作って伝えたい!」という気持ちを育てる、カラコロキューブは、そんな“心の成長”も感じられる素敵な教材だなと感じました!

また、来月もカラコロキューブを使うようなので、楽しみです♪

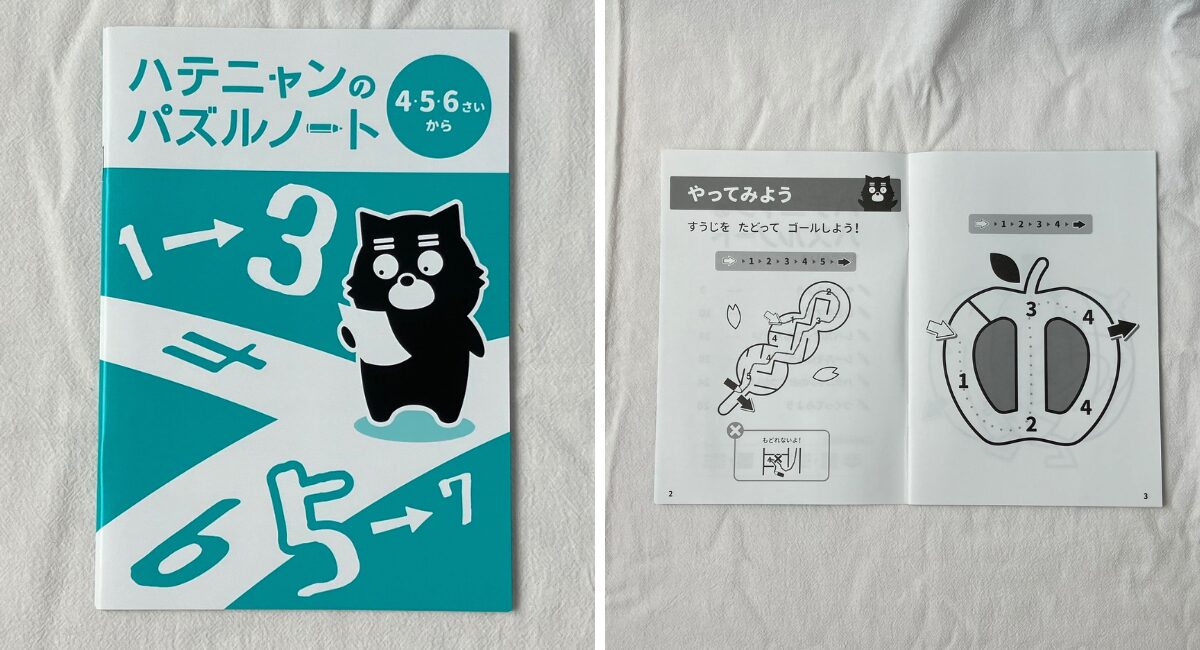

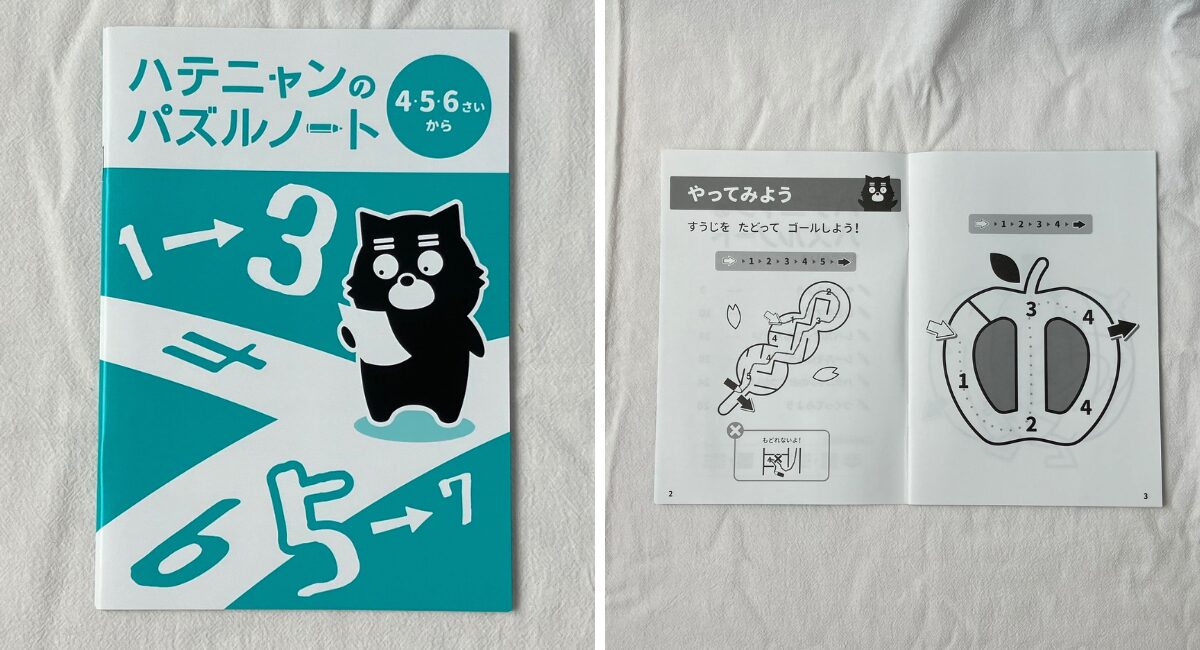

ハテニャンのパズルノート(平面認識・試行錯誤)

教材について

「ハテニャンのパズルノート」は、迷路やパズルを通じて試行錯誤の楽しさを体験し、後半では自分で問題を作る「作問」に挑戦するワークブック。

アプリとの連携により、他の子どもの作品を見たり、自分の作品を共有することができ、思考力や創造性、共感力を育むことができます。

「問題を作る」という体験の中で最も大事な要素は、「解く人のことを考えながら問題を作る」ことです。「ここで迷うだろうな」「ここは簡単にいけるかもしれない」と考えながら問題を作るという体験は、他の人の作った問題を解くときにも活かされます。

自分で問題を作る過程を経ることで、「この問題を作った人は、どういうことを意図しているのだろう?」ということを考えながら問題を解けるようになります。パズルノートを通じてそのような考える力が身についてほしいと願って、私たちはこの教材を開発しました。

引用元|ワンダーボックス公式

- 試行錯誤を楽しむ思考力問題

- 問題を作ることで創造性を育む

- アプリとの連携で学びを広げる

- Mathemetics(算数・数学):論理性、平面認識力

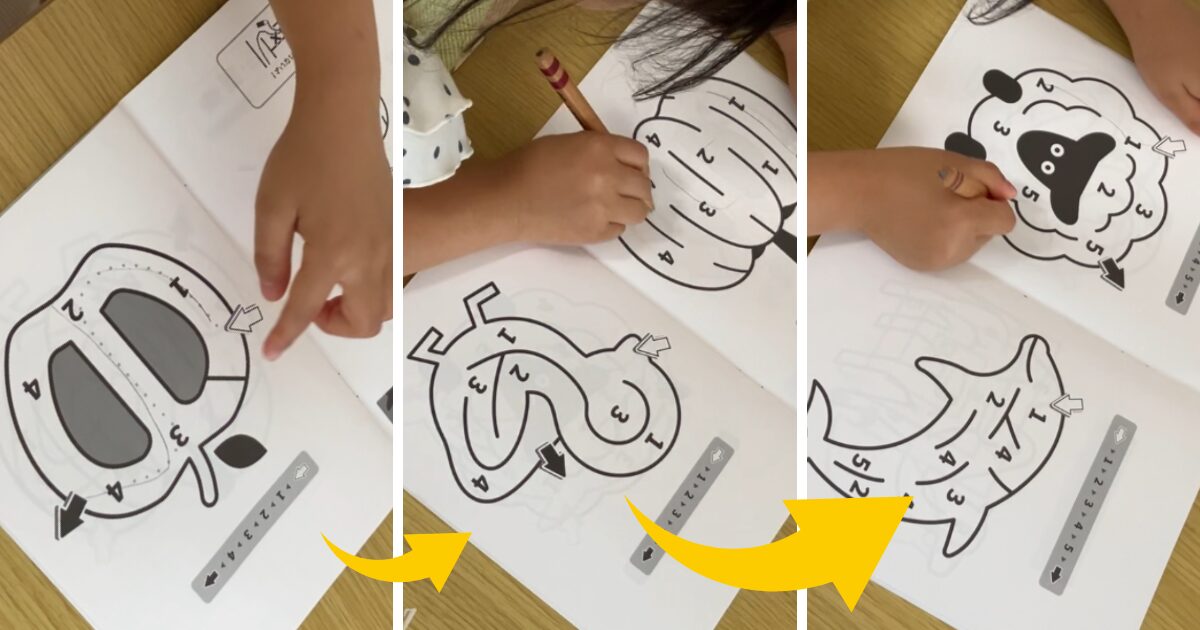

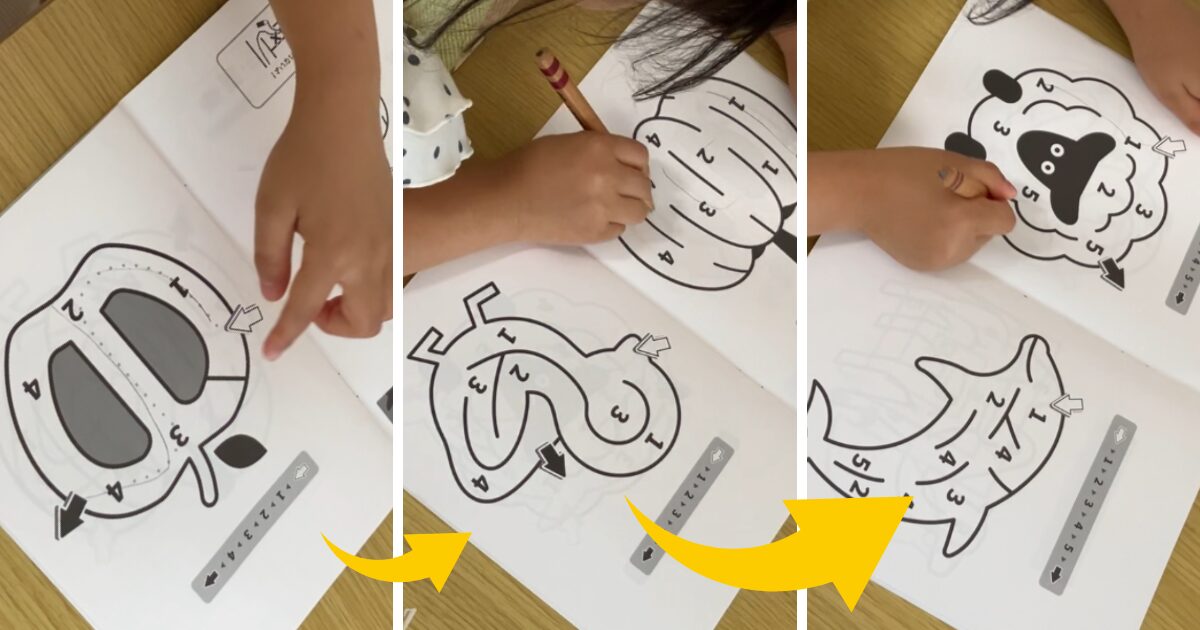

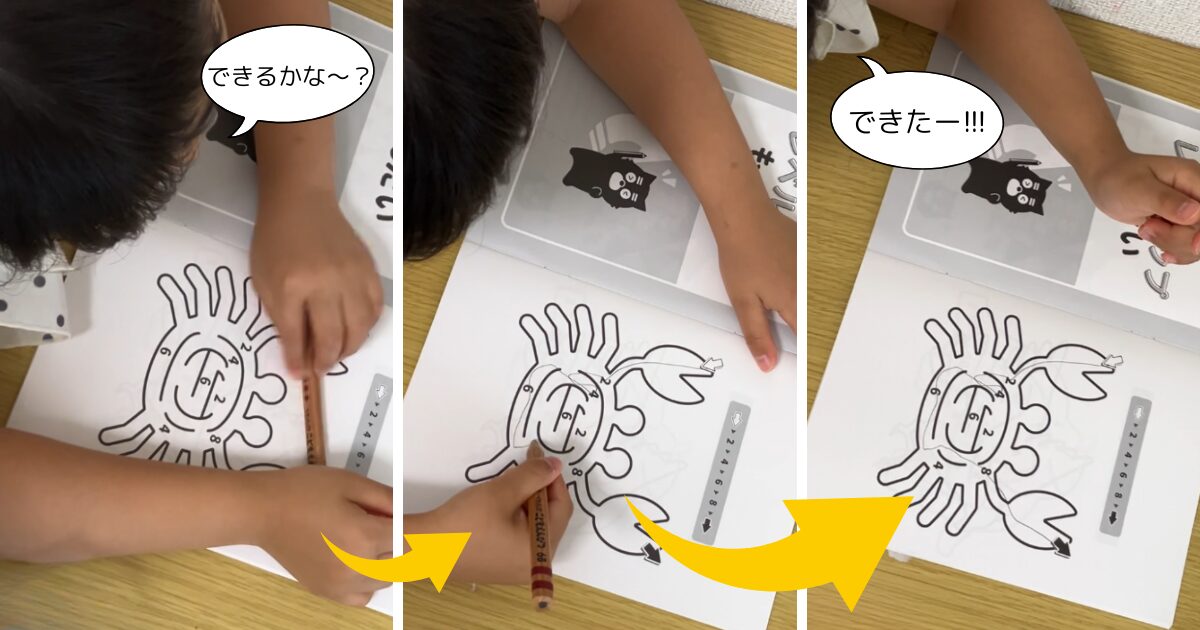

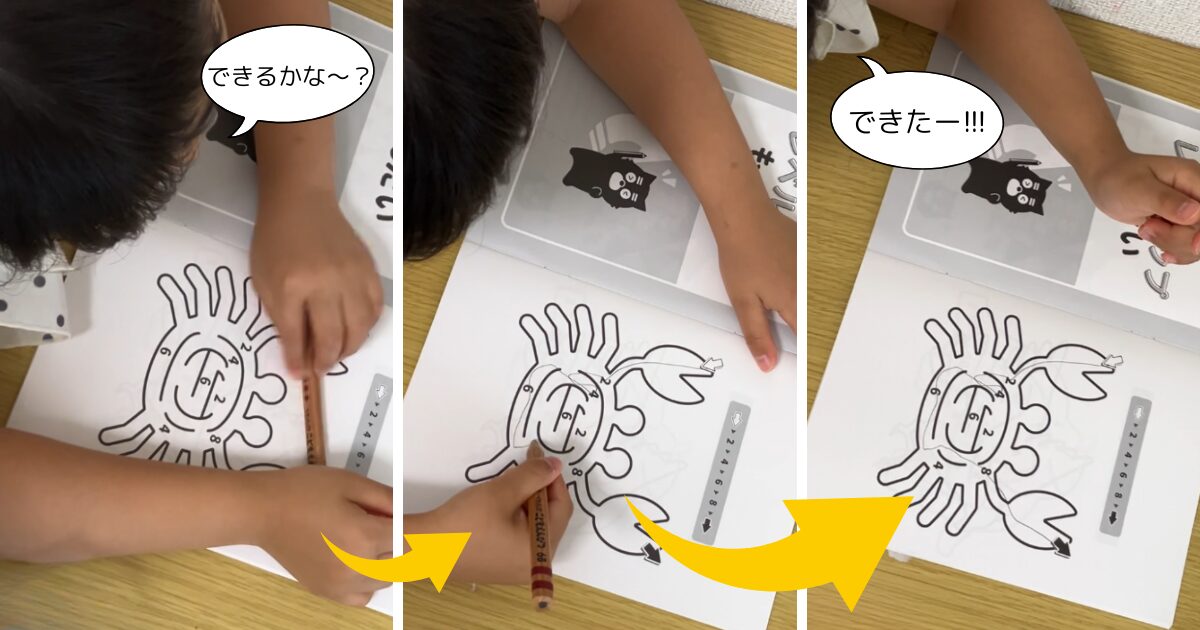

レビュー

ワンダーボックスの「ハテニャンのパズルノート」で出会った、“問題を作る”という課題。

正直、最初に見たとき、驚きました。

というのも、「問題って、解くものじゃなくて“作るもの”でもあるんだ」と。

私自身、問題は“解くもの”という固定観念に縛られていたので、子ども向け教材で「作問」が出てきたことにびっくり!

「4歳には難しいのでは…?」と少し心配もありましたが、実際に始めてみると、まずは定番の「数字をなぞってゴールを目指す」課題から入り、自然とステップアップできる構成になっていて安心。

4歳の娘は「できるかな~…」とつぶやきつつも、集中して課題を進めていきました。

問題がレベルアップすると、「できるかな〜」とちょっと不安げな様子をみせながらも、「ハテニャンにお手紙を送りたい!」という気持ちをエネルギーに、あきらめることなく進めていきました。

そして、いよいよ作問チャレンジ!

自分で数字を書いて、迷路を解いて、戸惑いながらも作った問題をハテニャンに送り、最後までやりきった娘の姿に感動。

“考える力”を育むだけじゃなく、“創る力”や“やり抜く力”まで育つこの教材、まさにワンダーボックスならではの良さを実感しました!

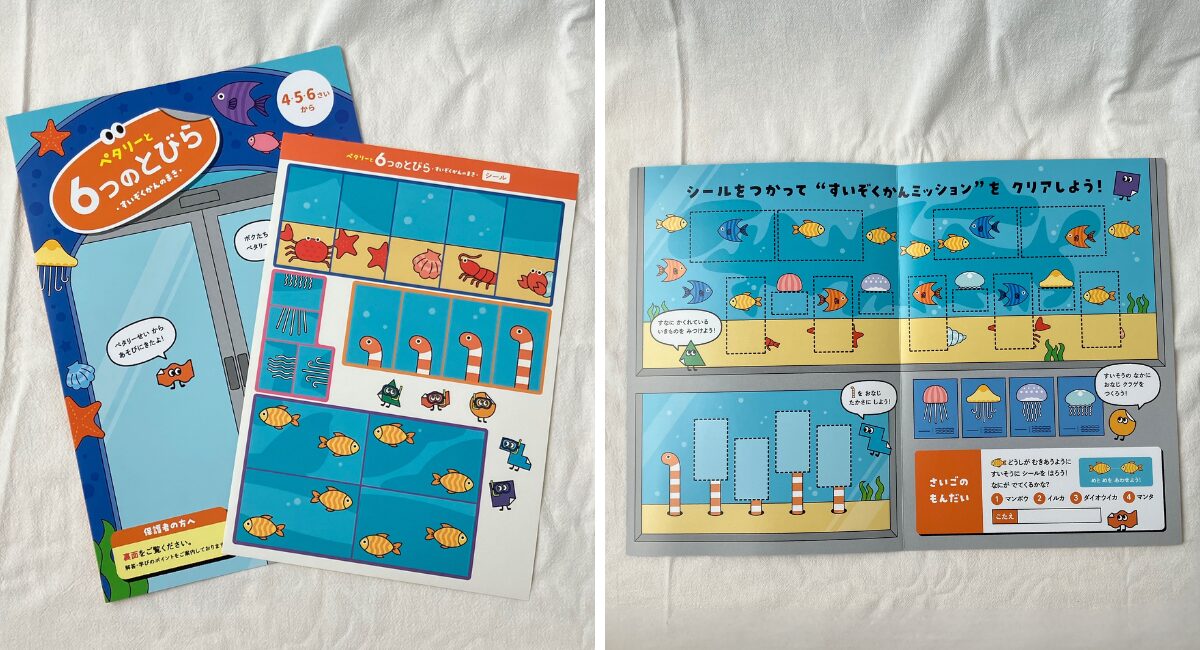

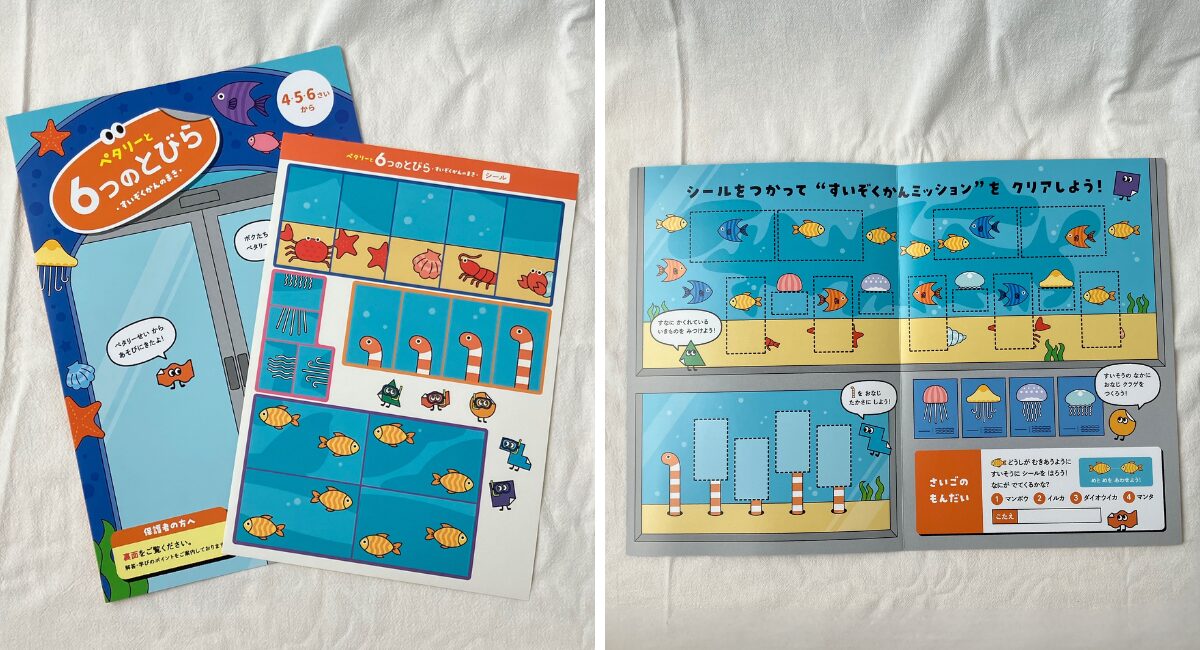

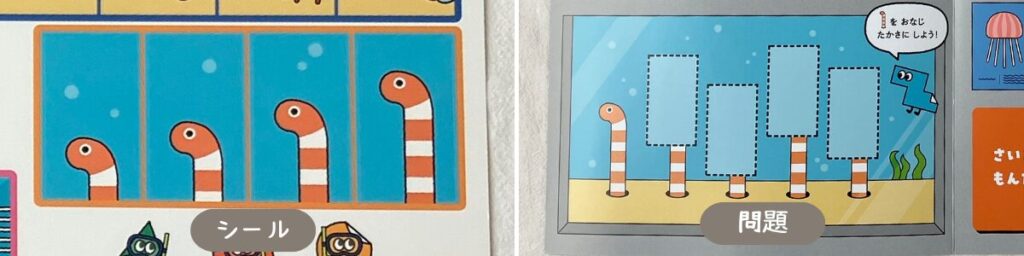

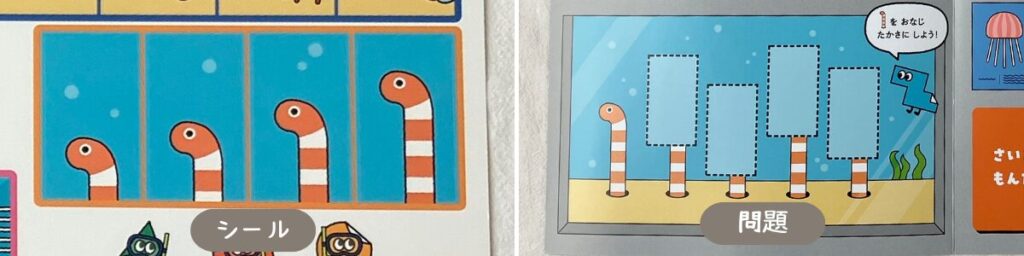

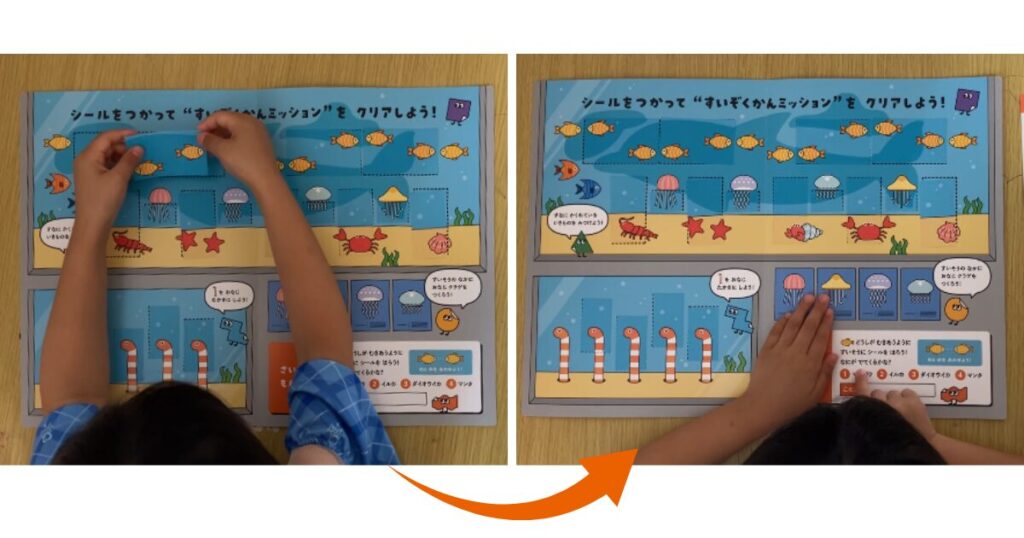

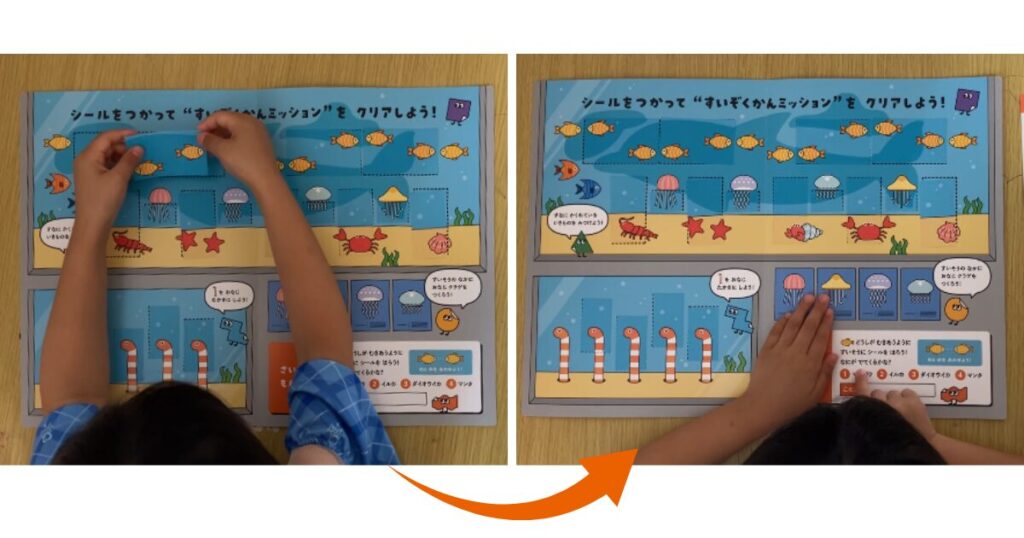

ペタリーと6つのとびら(シールパズルキット)

教材について

「ペタリーと6つのとびら」は、シールを使って遊びながら、子どもの思考力や論理性、発想力を育むキット教材。

シールをはるたびに生じる絵柄の変化を手がかりに、情報を整理し関連付けながら時進めることで、問題解決力を育みます。

シールの貼り方や重なり方を考えることで、試行錯誤を通じて問題解決力を養います。

また、繰り返し遊べる設計や年齢に応じた難易度設定により、子どもは集中して取り組むことができます。

- シールを使った試行錯誤で問題解決力を育む

- 繰り返し遊べる設計で集中力を持続

- 年齢に応じた難易度で論理的思考力を伸ばす

- Mathemetics(算数・数学):論理性、問題解決力

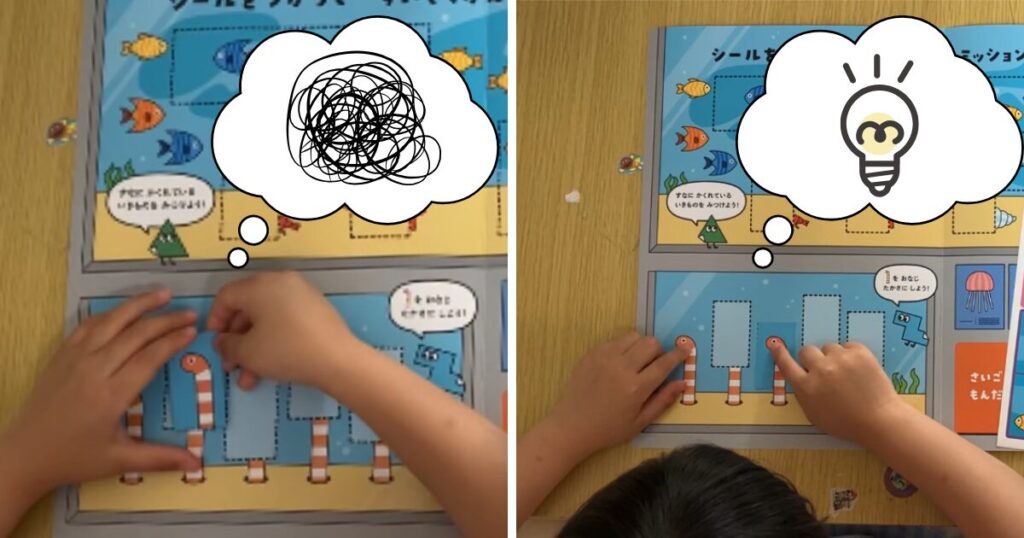

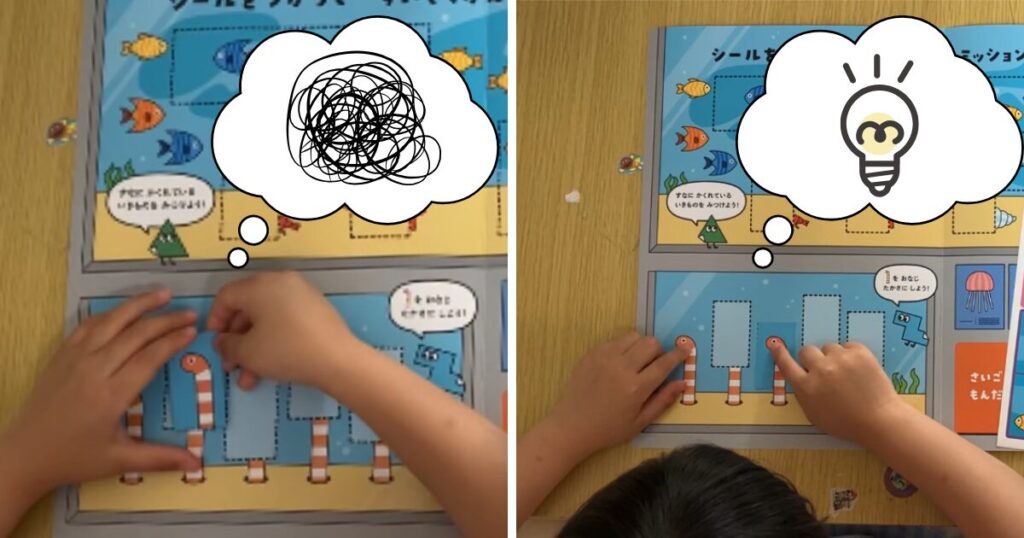

レビュー

これまでのシール遊びと同じように「好きな場所に貼って楽しむのかな?」と思って始めたら、まったく違いました!

今回の「ペタリーと6つのとびら」は、ただ貼って終わりじゃない、思考力を刺激するシール教材。

最初の課題は「にしきあなごを同じ高さに並べる」というもの。

娘はシールを手に持ったまま、フリーズ(笑)。

「え?どうやるの?」「なんでここじゃダメなの?」と悩みながら、貼ってははがしを繰り返していました。

でも、「ここをスタートにして、同じ高さに合わせるんだよ」と声をかけるうちに、パッと表情が変わって“ひらめき”の瞬間が!

そこからは間違えることなく、スイスイ進められました。

続く課題は、イラストと同じようにシールを貼ったり、イラスト同士を組み合わせたりする内容で、娘は余裕の表情♪

「できたー!」と元気よく終了宣言。

でも実は…

その後に、最後の“隠し課題”が待っていたんです!

ねぇ、よく見て。全部貼ったら、何か見えない?

ん?どこどこ?なにそれ~?

よーく見てみると、ある生き物が浮かび上がってくる仕掛けが!

最初は気づけず苦戦していた娘も、やっと見つけた時には大喜び!

すごーい!分かった!

と、ただ貼るだけでは終わらない驚きのしかけに感動✨

「ただのシール遊び」ではなく、試行錯誤を通して考える→ひらめく→完成するという工程が組み込まれていて、子どもが自然と考え、達成感を味わえる教材だと感じました!

\「まずは試してみたい」方へ/

まずは無料の資料請求から!

資料請求で、保護者向けパンフレット&お子さま向けの体験教材が届きます。

アプリ教材もお試しOK♪

▶

\ ワンダーボックスのコース選びに迷っている方へ/

▶ 「ジュニア」と「ジュニアプラス」を徹底比較した記事はこちら

アプリ教材の特徴は?

今月のアプリ教材は、以下の8つ!

\気になるアプリ名をクリックで、レビューへジャンプ/

4歳娘は、どれからやろうかワクワクしながら、選んでいました!

こちらも、レビューしていきたいと思います!

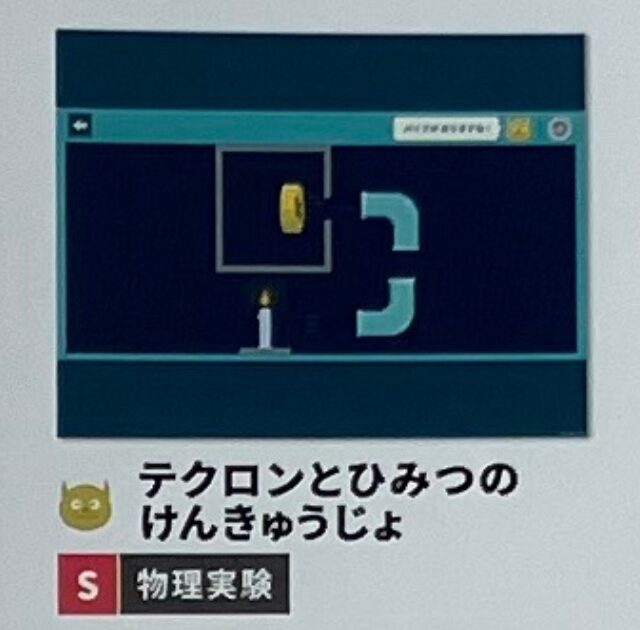

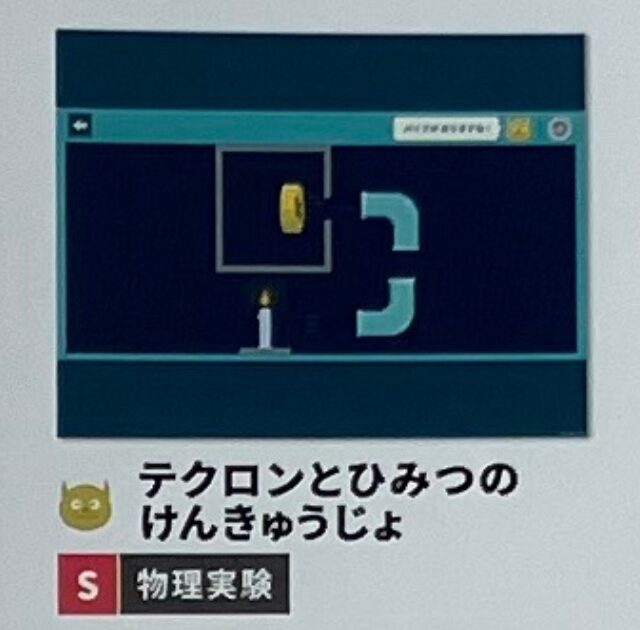

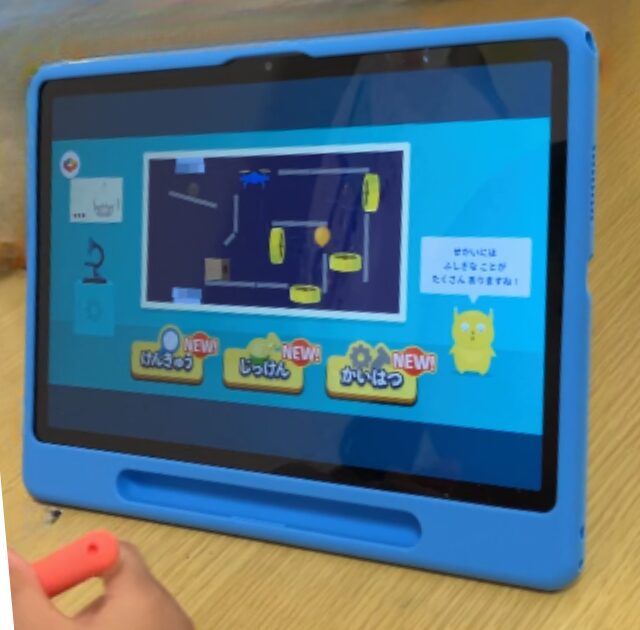

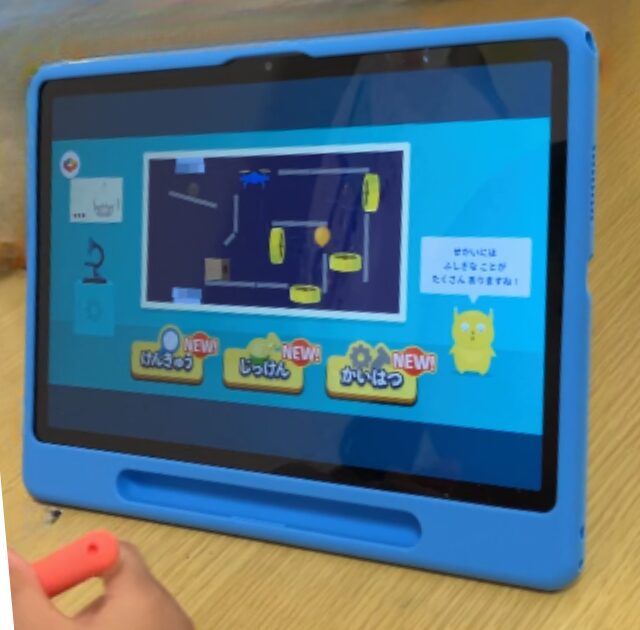

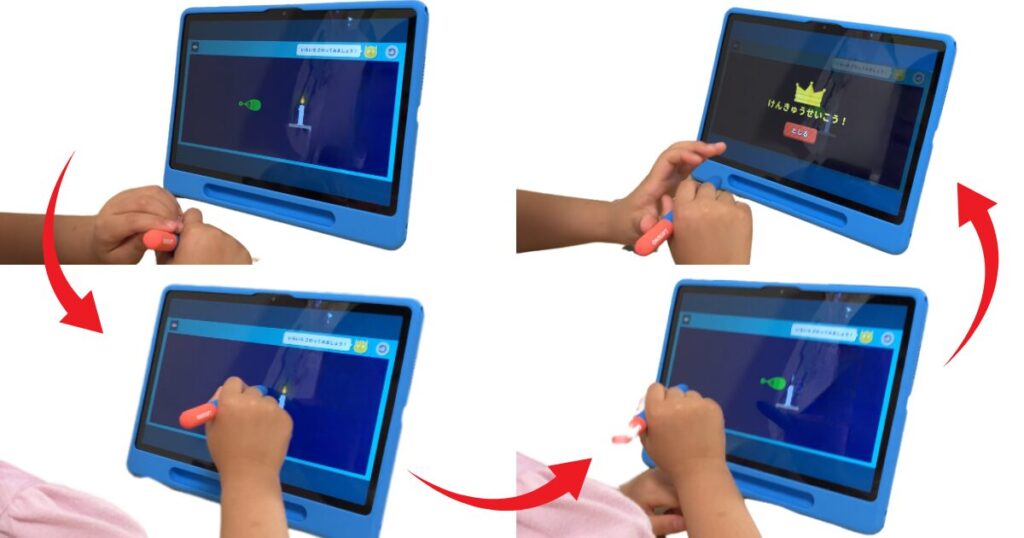

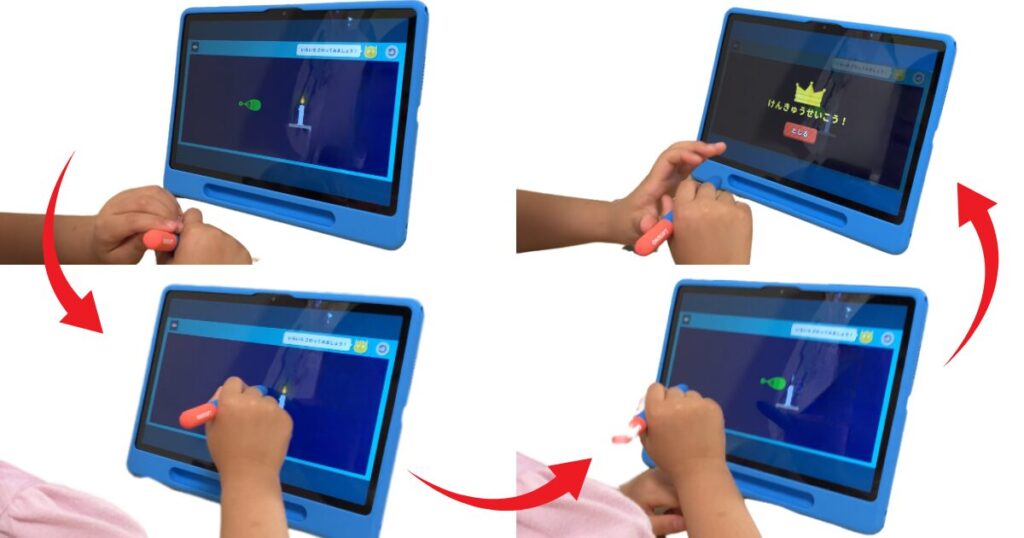

テクロンとひみつのけんきゅうじょ(物理実験)

教材について

「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」は、風、水、熱、電気などの自然現象をテーマにした実験シミュレーションを通じて、子どもたちが科学法則を直感的に学べるアプリ教材です。

「けんきゅう(答えのあるもの)」「じっけん(ゴールはあるが、プロセスは自由なもの)」「かいはつ(決められた答えのないもの)」の3つのゾーンで段階的に自由度が増し、試行錯誤を楽しみながら探究心と創造力を育みます。

- 科学法則を体感的に学べる

- 段階的な自由度で試行錯誤を促進

- デジタルならではの実験体験

- Science(サイエンス):物理実験

レビュー

ワンダーボックスの「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」には、3つの学びのゾーンがあります。

- けんきゅう:答えのある課題

- じっけん:ゴールはあるけれど、プロセスは自由

- かいはつ:決められた答えのない世界

今回、4歳の娘が挑戦したのは、まずは「けんきゅう」。

答えが決まっているので、何とか成功!

できたー!

と嬉しそうでした。

次のステップ「じっけん」では、自分で考えて進める場面で早くも手がストップ。

「どうするの?」と私に聞かれ、正直一緒に考えても難しい。

でも、「どうすればいいんだろう?」を一緒に悩む体験こそ、“考える力”を育てる第一歩だと感じました。

「かいはつ」まで進める日は、きっとまだ先です。

でも、こうして“自由に試す”“失敗を楽しむ”という経験が積み重なっていくことで、子どもは確実に、学びのステップを登っていくんだなと実感しました。

正直、科学や実験って「準備が大変」「内容が難しそう」なイメージがありました。

でも、このアプリなら遊びながら科学の視点に自然とふれられる。

親子ともに、気づきと発見の連続でした!

テクロンは、“知る喜び”を親子で体験できる貴重なアプリです。

今後も一緒に、研究→実験→開発の道を歩んでいけたら…とワクワクしています!

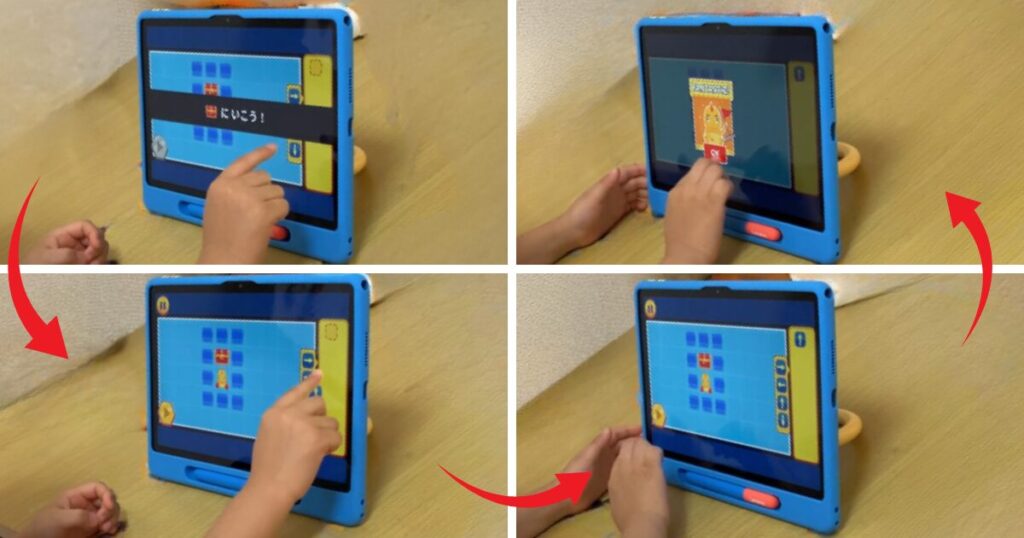

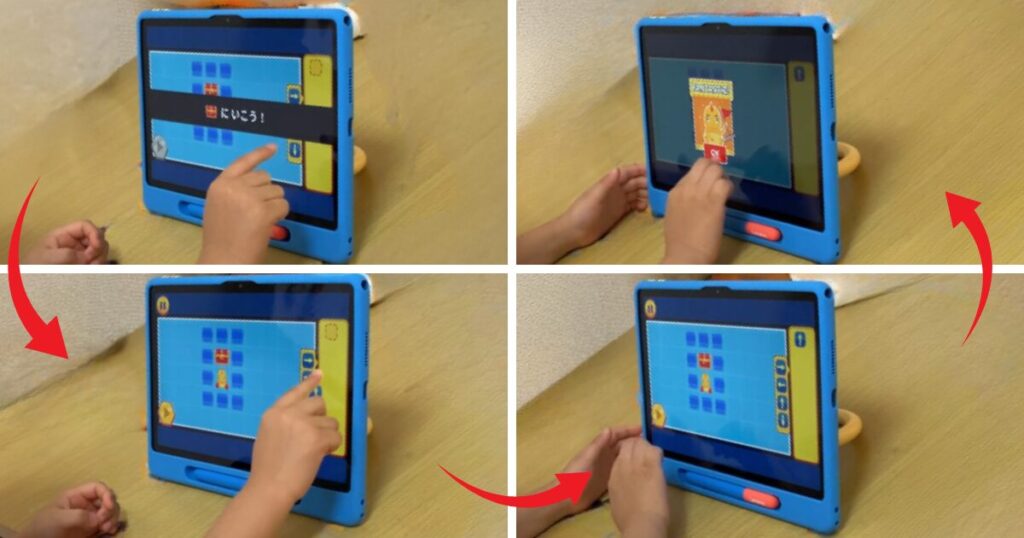

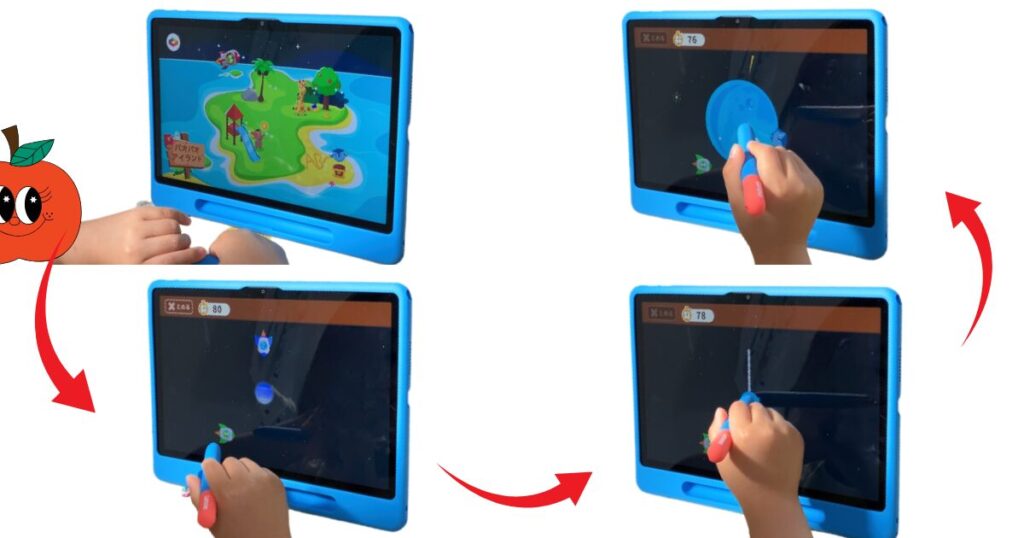

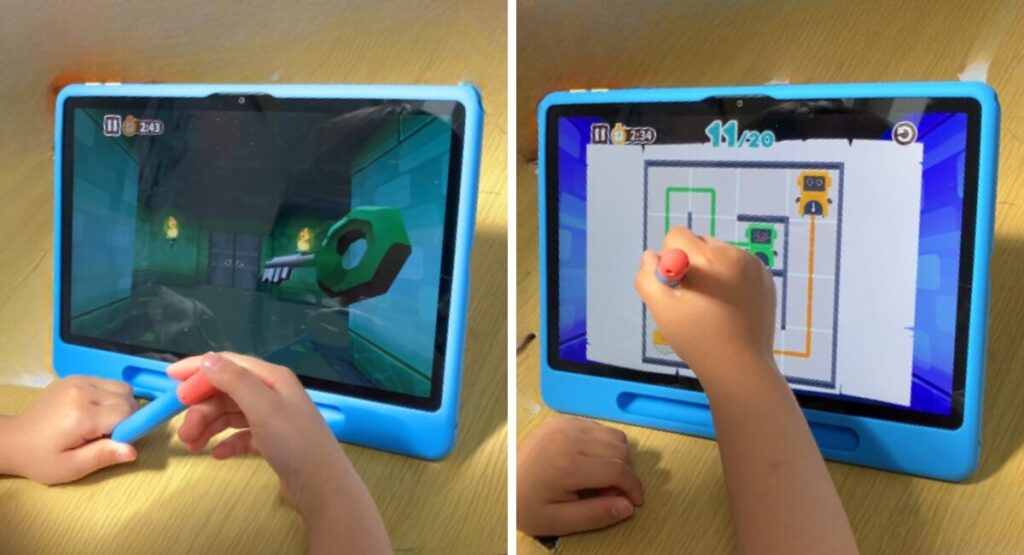

コードアドベンチャー(プログラミング基礎)

教材について

「コードアドベンチャー」は、4歳から始められるプログラミング導入教材です。

直感的な操作と段階的なステップアップで、初心者でも安心して取り組めます。

順次処理や繰り返し、条件分岐などの基本概念を楽しく学びながら、試行錯誤を通じて論理的思考力を育成します。

- 4歳から無理なく始められる設計

- 基本的なプログラミング概念の習得

- 試行錯誤を通じた論理的思考の育成

- Technology(テクノロジー):プログラミング基礎

レビュー

ワンダーボックスの「コードアドベンチャー」は、プログラミングの基礎を楽しく学べるアプリ教材。

「難しいかな?どんな反応するかな?」と見守っていましたが、想像以上にスムーズに解き進めていて、思わずビックリ!

問題が解けるたびに「できたよ〜!」と笑顔で報告してくれる姿に、“自分で考えて、できた”という達成感が、しっかり感じられたようでした。

今月号は“基礎の基礎”の内容でしたが、レベルがどんどん上がっても、つまずくことなく取り組めたことで、「できる!」という自信にもつながった様子。

コードアドベンチャーは、遊びの中で自然にプログラミング的思考を身につけられる素晴らしい教材だと感じました!

今後、さらに難易度が上がっていく中で、どんなふうに成長していくのか、楽しみです!

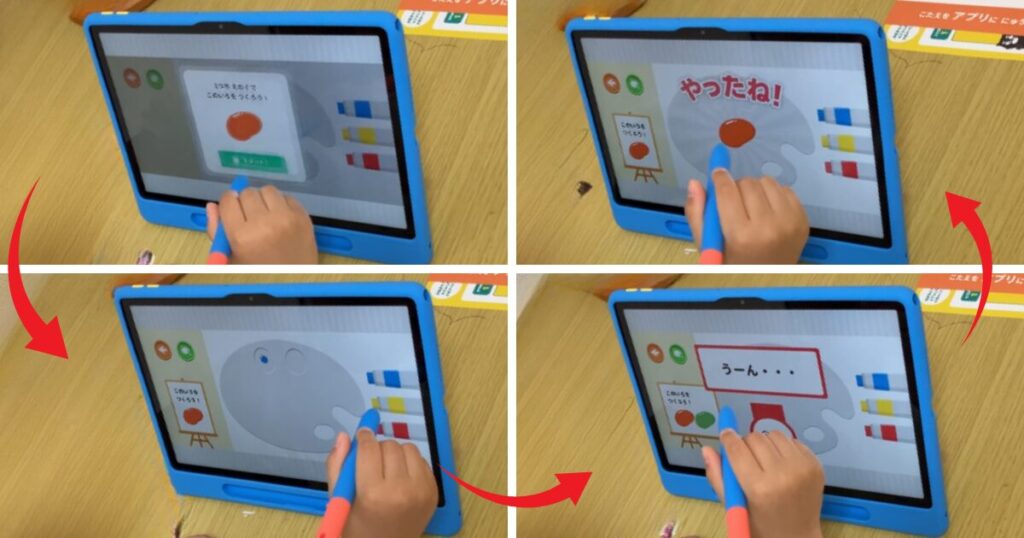

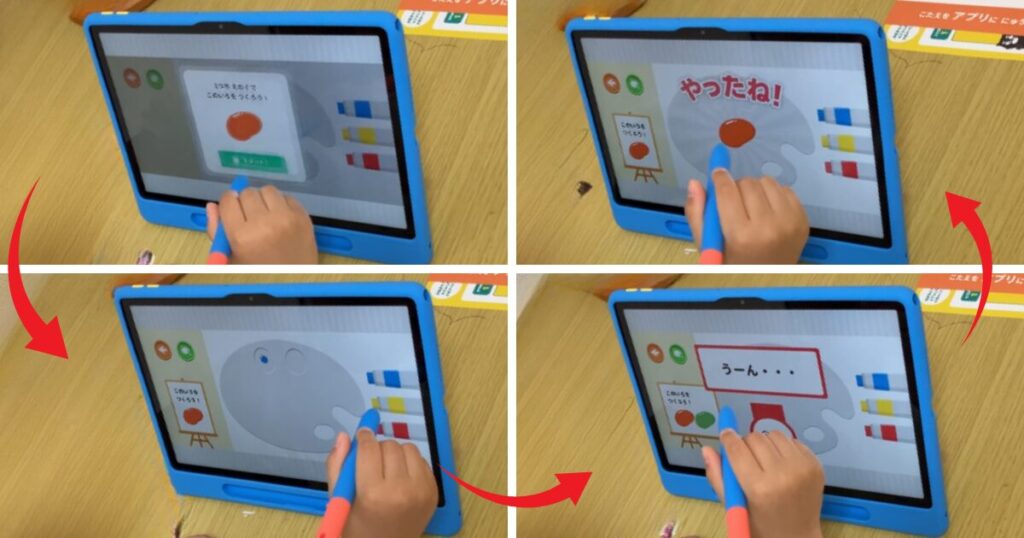

まぜまぜパレット(色彩感覚)

教材について

「まぜまぜパレット」は、赤・青・黄・黒・白の5色を組み合わせて多彩な色を作り出すアート教材。

色の微妙な違いを体感し、感性を育みます。

色を混ぜる比率による変化を通じて、数学的感覚も養われます。

また、時間帯によって背景が変化し、創造力を刺激します。

- 色の繊細な違いを体感し、感性を育む

- 比率の違いによる色の変化を学び、数学的感覚を養う

- 時間帯によって変化する背景で、創造力を刺激

- Art(アート):色彩感覚

レビュー

お気に入りのアプリのひとつ、「まぜまぜパレット」。

気に入って何度も何度も遊んでいました。

最初は、見本の色を再現するクイズ形式でスタート。

でも進むにつれて難しくなってきて、使わない色が混ざったり、絵の具の“量”の調整が必要になったり。

微妙な色の違いに苦戦しつつも、「何度でもやり直せる」から試行錯誤が楽しいようでした。

クイズのあとには、自由に色を作れるモードに!

「紫ってどうやって作るの?」と聞いてきたので、1色だけヒントを出して、あとは自分で考えてもらうように。

答えが合っているとすごく嬉しそうで、遊びながら学びが自然に深まっているのを感じました!

最終的には「全部ピンクにしたいの!」という本人のこだわりで、画面いっぱいピンクの世界に(笑)

ぜんぶピンクにしたのが、いちばんたのしかったよ!(本人談)

背景が昼は青空、夕方は夕暮れ、と変化するのも楽しいしかけの一つでした。

今回は、夜の夜空を見ることができなかったので、次回への楽しみとなりました。

色を混ぜて“正解”を探すだけじゃなく、感性とひらめきを自由に広げられるこのアプリ。

まさに、遊びの中に「考える・感じる・楽しむ」が詰まった、ワンダーボックスらしい教材でした!

ジュニアランド(思考力入門)

教材について

「ジュニアランド」は、思考力入門教材です。

月ごとに入れ替わる、5つの問題の中から、どれでも好きな問題に挑戦できます。

「不正解」がない設計で、間違いを恐れずに何度でも挑戦できます。

直感的な操作でタブレットの基本操作を自然に習得し、「やってみよう!」という意欲を引き出します。

子どもが自分の頭で考え、ルールを発見するための試行錯誤を純粋に楽しめるように設計されています。

- 「不正解がない」設計で、試行錯誤を楽しめる

- 直感的な操作で、タブレットの基本操作を自然に習得

- 「やってみよう!」という意欲を引き出す設計

- Mathemetics(算数・数学):思考力入門

レビュー

ワンダーボックスのアプリ教材「ジュニアランド」は、不正解の概念がないのが最大の特徴。

だからこそ、「間違ったらどうしよう…」という不安を抱えずに、子どもが安心して挑戦できるのが魅力です。

初回に取り組んだのは「ロケットたんけん」。

どのロケットを触っても動いて、惑星にぶつかると爆発するという、シンプルながらも楽しい仕掛け。

最初は手探りでしたが、4歳の娘も何度かやるうちにルールを理解し、しっかり問題を解いていました。

正直、他のアプリのように心をつかまれた!というほどではありませんでしたが、だからこそ、「難しいものばかりで気持ちが乗らないときの“入り口”として、ちょうどいい」と感じました。

今回は、たまたま本人が好きな他のアプリがあったのでスムーズでしたが、もしどのアプリも難しく感じていたら、このジュニアランドが”楽しく挑戦するきっかけ”になってくれたはずです。

これから難しい内容にも挑戦していく中で、「ちょっと気分を変えたいときに戻れる安心の場所」として、ジュニアランドがきっと支えてくれる。

そんな“箸休め的な存在”のアプリだと感じました!

シンクシンクプラス(立体・数理パズル)

教材について

「シンクシンクプラス」は、迷路やパズルから中学受験算数にもつながる空間認識力が育つ問題まで、幅広い分野の問題を厳選した思考力育成アプリです。

直感的に理解できるデザインや映像表現で、子どもが自ら考えることを促します。

また、ワンダーボックスオリジナル問題も収録されており、より多様な問題に取り組むことができます。

今月は、立体が穴を通るかどうか瞬時に判断する「とおる?」。

シンプルなルールで試行錯誤を重ね、空間認識力を楽しく育む。

- 幅広い問題で思考力を育成

- 直感的なデザインで取り組みやすい

- ワンダーボックスオリジナル問題を収録

- Mathemetics(算数・数学):立体・数理パズル

レビュー

ワンダーボックスの「シンクシンクプラスのとびら」は、毎月変わる問題で子どもの思考力を刺激してくれるアプリ教材。

今月は、「立体が穴を通るかどうか」を瞬時に判断する空間認識系の問題でした。

出題されるのは、いろんな角度から見た立体。

「通ると思ったら〇」「通らないと思ったら×」というシンプルなルールですが、実はかなり奥深い内容です。

うちの4歳児は、空間認識力がこれから育つ段階。

様子を見ていると、「分かって選んでいる」というよりは「なんとなく…こっち?」という感覚で答えているようでした。

それでも、正解したときにキャラクターが両手を上げて喜んでくれるのが嬉しかったようで、笑顔で続けていました。

このアプリの素敵なところは、間違えてもキャラクターが「がんばったね!」とグッドサインで応援してくれるところ!

プレッシャーなく、前向きな気持ちで取り組み続けられる工夫がされていて、モチベーションが下がらずに続けられました。

正直、今の娘には少し難しそうな問題でしたが、だからこそ、「今はまだこの分野はこれからなんだな」と気づけたのも大きな収穫。

親として、今後伸ばしていきたい力を見つけるいいきっかけになりました。

来月の問題も、また一緒にチャレンジしていくのが楽しみです!

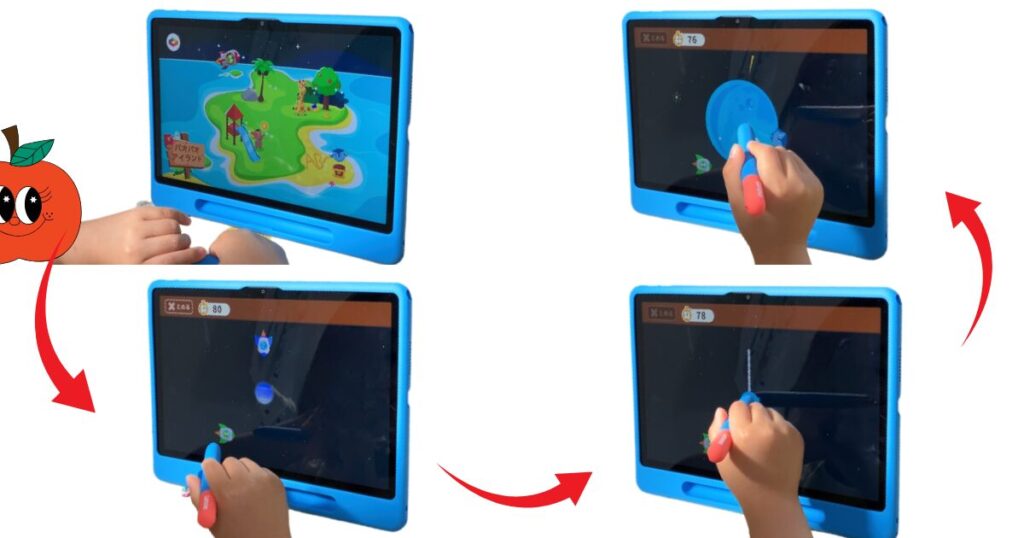

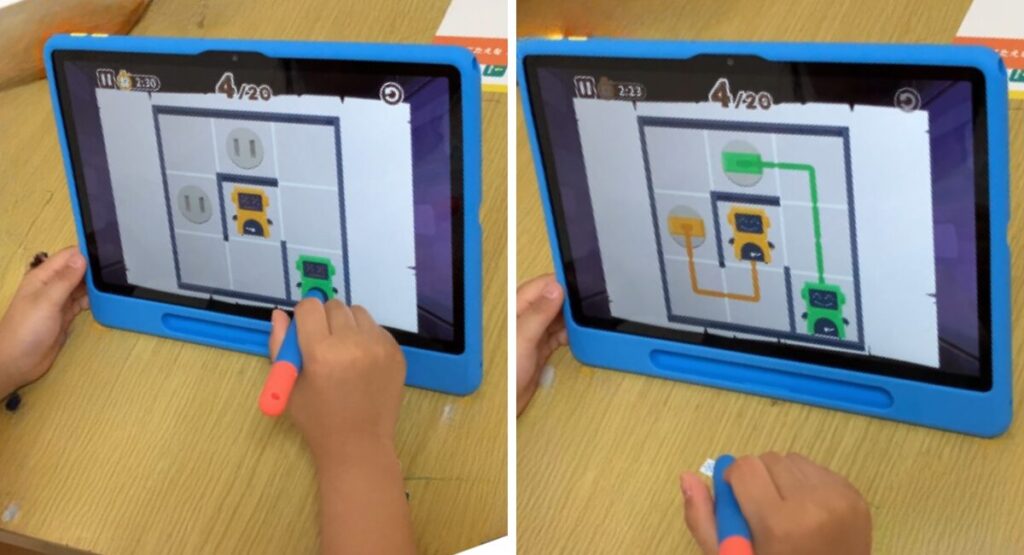

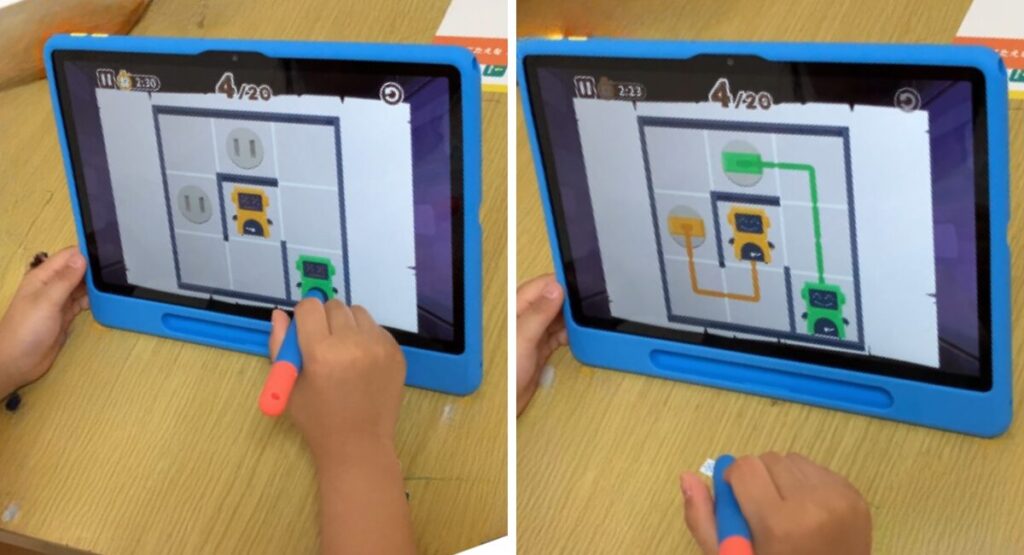

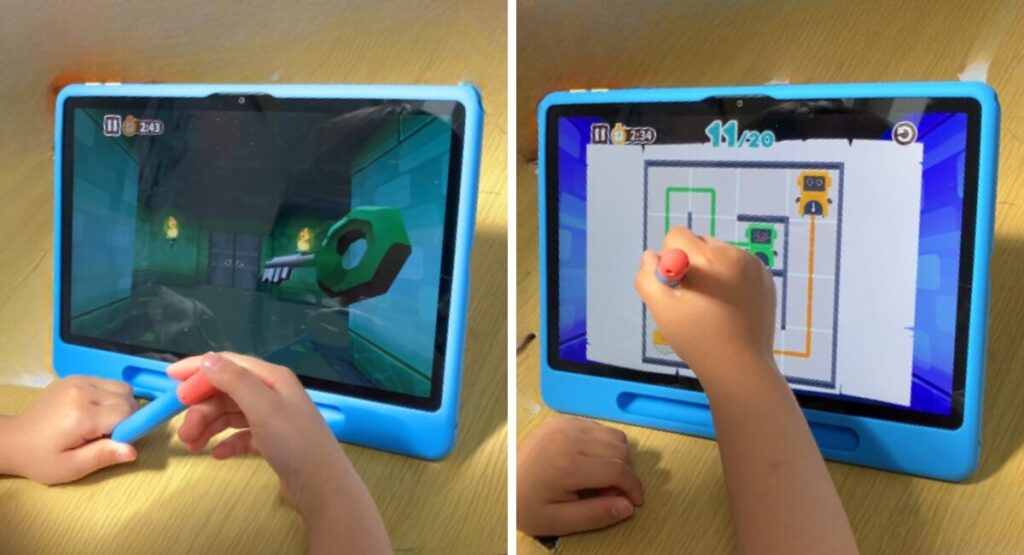

バベロンプラス(平面認識)

教材について

「バベロンプラス」は、パズルや図形など、毎月変わるテーマで、だんだんレベルアップする思考力問題に挑戦できる教材です。

一ヶ月間、同じテーマの問題にじっくり取り組むことで、「考え抜くこと」の楽しさを味わえる教材です。

同じ問題に何度でも挑戦して、心ゆくまで試行錯誤した先に問題が解けたときの喜びは格別です。

今月は、線が重ならないようロボットとコンセントをつなぐ、「コンセントつなぎ」。必ずつながる箇所を位置関係から考える、論理的思考力が培われます。

- パズルや図形など、毎月変わるテーマで、だんだんレベルアップする思考力問題に挑戦できる

- 「考え抜くこと」の楽しさを味わえる

- 同じ問題に何度でも挑戦して、心ゆくまで試行錯誤できる

- Mathemetics(算数・数学):平面認識力

レビュー

娘のお気に入りアプリのひとつ、バベロンプラス。

今月は「コンセントつなぎ」というミッションに挑戦!

線が重ならないように、ロボットとコンセントを正しくつなげるというパズル形式です。

最初は簡単な問題からスタート。

ひとつ解けるたびに「できた!」とニコッと笑いながらも、表情はとても真剣。

夢中になって考える姿に、思考力の芽が育っているのを感じました。

レベルが上がって「カギ」が登場すると、

新しいカギだ!やったー!!

と大喜び。

この“ごほうび感”が、本人のやる気に火をつけてくれたようです!

途中から問題がグッと難しくなってきましたが、「できない〜」とつぶやきつつも、イライラする様子はなく、何度も挑戦してクリアしていく姿にびっくり。

バベロンプラスは、「考えるって楽しい!」を自然に体験できる、まさに“遊びながら伸びる”教材!

レベルに合わせて無理なくステップアップできるので、達成感と成長がしっかり感じられました。

毎月、テーマが変わるので、来月はどんな姿をみせてくれるか楽しみです♪

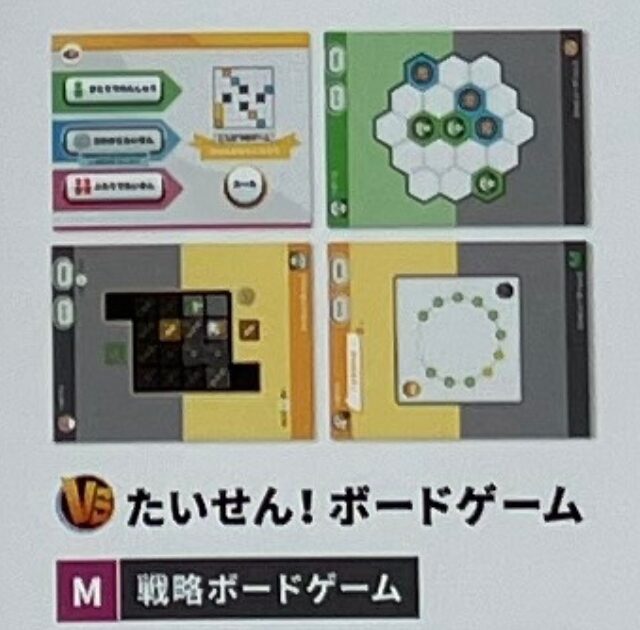

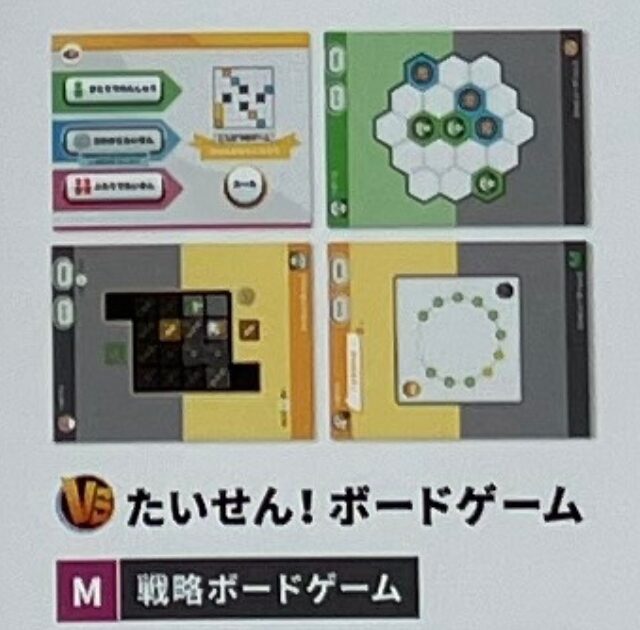

たいせん!ボードゲーム(戦略ボードゲーム)

教材について

毎月登場する、思考力教材。

「相手の立場で考え、臨機応変に対処する」ことで、論理性や戦略的思考が育ちます。

親子で楽しんだり、毎月オンライン対戦もできます。

- Mathemetics(算数・数学):戦略ボードゲーム

レビュー

ワンダーボックスの「たいせん!ボードゲーム」は、ふたりで対戦できるモードがあるのが特徴。

4歳の娘に説明すると、目をキラキラさせながら、「ママ、ふたりでできるね!」とうれしそうに話してくれました。

親子で一緒に遊べるというのは、ただのアプリ以上の価値があるなと感じました!

学びながら会話が生まれ、共通の楽しみが増えるのは、子育てにおいてとても貴重な時間です。

ただ、今回はルールがやや難しく、実際に遊ぶ回数はあまり多くはありませんでした。

一緒にルールを理解してから、取り組むので少々時間が必要です。

とはいえ、「今はまだ」難しいだけ。

これから成長していく中で、娘と対戦できる日が来るのが、今からとても楽しみです!

これから成長していく中で、娘と対戦できる日が来るのが、今からとても楽しみです。

“今すぐ楽しめる”ではなく、“成長を待てる楽しみ”がある教材。

たいせん!ボードゲームは、そんなふうに長く付き合える存在になる気がしています。

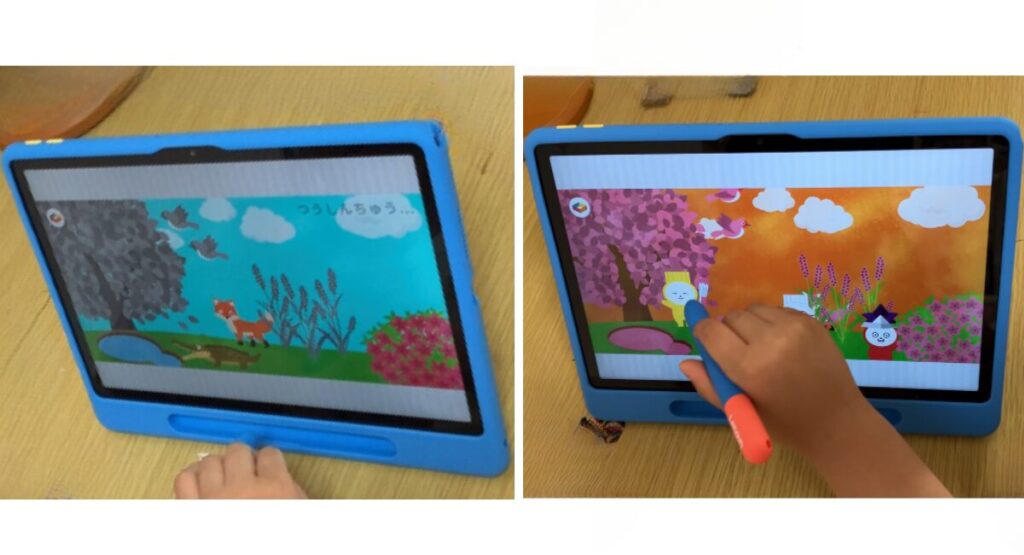

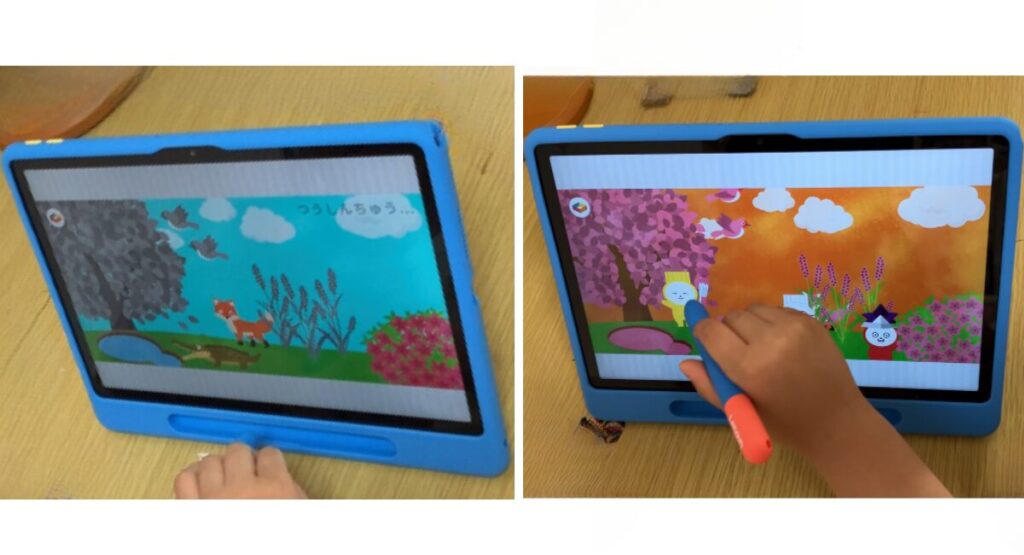

みんなで!シリーズ(オンライン協力パズル)

教材について

仲間と協力して問題を解くことで、自分の得意なことを知り、他者の強みを認める体験ができます。

リアルタイムでみんなと協力しながら遊ぶチャンネル。

5月、9月、1月の指定の日時に開催されています。

- リアルタイムでの協力体験

- 共通の目標に向かって挑戦

- 一期一会の出会いと学び

- Mathemetics(算数・数学):オンライン協力パズル

レビュー

ワンダーボックスの「みんなで!シリーズ」は、全国の子どもたちとリアルタイムで協力しながら課題に取り組むオンラインイベント型の教材。

4月はイベントの開催がなかったため未体験ですが、内容を知るだけでも心がワクワクしました。

前述した「たいせん!ボードゲーム」が“友達と勝負”する楽しさなら、この「みんなで!シリーズ」は“仲間と力を合わせる”という、もう一歩進んだ体験。

オンラインで「協力」するという特別な経験ができる、まさに高度な教材だと感じました!

正直、4歳の娘にはまだ少し難しいかも?とも思いますが、それでも「やってみたい!」と目を輝かせるなら、親が決めつけずに背中を押してあげたい、そんな気持ちになれるアプリです。

5月にイベントが開催されるとのことなので、親子で一緒に参加するのが今から楽しみです!

\「すぐに始めたい」方へ/

今すぐはじめて、わが子の可能性を広げよう!

お得な一括払い&紹介キャンペーンで、今すぐワンダーボックスを始めよう♪

体験してみてよかった!と思えたので、迷っている方はぜひ✨

▶

ワンダーボックスを最もお得に始める方法はこれ!

✅ 一括払いで割引適用

✅ さらに、お友だち紹介コードで5%OFF

キャンペーンの適用方法は、こちらで詳しく解説しています👇

\ ワンダーボックスのコース選びに迷っている方へ/

▶ 「ジュニア」と「ジュニアプラス」を徹底比較した記事はこちら

ワンダーボックス4月号で感じた、子どもの3つの変化

ワンダーボックスを始めて、親子で驚くような変化がありました。

以前は「すべき課題」が決まった教材に取り組んでいたため、だんだんと楽しさより“やらされ感”が出てしまい、モチベーションが下がっていた我が子。

でも、ワンダーボックスはまったく違いました。

楽しんで取り組めた

以前の教材では、課題を“全部こなす”ことに意識が向きすぎて、親も子も少しずつ苦しくなっていました。

でもワンダーボックスは、「好きな教材だけでもOK!」というスタイル。

これが、子どもにとっても私にとっても大きな安心材料に。

自由度があるからこそ、「楽しい!」を優先できて、自然と取り組む姿が戻ってきました!

集中して取り組めた

ワンダーボックスの教材は、ひとつのテーマに沿って“ステップアップ”していく構成。

以前の教材では短く細切れな課題が多く、集中しづらかったのですが、ワンダーボックスでは好きなアプリや教材にどんどんのめり込み、夢中で続けていました。

レベルが上がるたびに「もっとやりたい!」と前向きな姿勢に!

できなくても、前向きにチャレンジできた

最初に「カラコロキューブ」に挑戦した日は、難しさにイライラする場面もありましたが。

アプリと連動して“作った作品を写真に撮る”体験が加わると、まるで別人のようにキラキラした目でスイスイと取り組んでいました!

「難しさ」を「楽しい!」に変える仕掛けが散りばめられているのが、ワンダーボックスのすごいところだと実感しました!

\「まずは試してみたい」方へ/

まずは無料の資料請求から!

資料請求で、保護者向けパンフレット&お子さま向けの体験教材が届きます。

アプリ教材もお試しOK♪

▶

\他の月号のレビューはこちら/

まとめ

初めてのワンダーボックス体験。

正直、ここまで子どもが夢中になるとは思っていませんでした。

教材の進め方は自由。

どうしても子どもは“好きなものばかり”に偏りがちですが、ワンダーボックスではそれでOK!

むしろ、「好き」「得意」をどんどん積み重ねていくことこそが、子どもの自信と意欲につながっていると感じました!

不正解がない問題や、がんばりをしっかり認めてくれる演出など、子どもが安心して「やってみよう」と思える工夫が満載。

楽しい気持ちで、自然に“考えること”を学べるんです。

毎月変わるテーマで、「感性」や「思考力」にアプローチしてくれるワンダーボックス。

4歳という柔軟な時期に、遊びながら学べるこの時間は、きっと一生の宝物になる予感。

親子で無理なく、でもしっかりと「学びの芽」を感じられる。

そんなワンダーボックスを、これから子どもと一緒に続けていきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

また次回、5月号のレビューもお届けしますので、どうぞお楽しみに!

\「まずは試してみたい」方へ/

まずは無料の資料請求から!

資料請求で、保護者向けパンフレット&お子さま向けの体験教材が届きます。

アプリ教材もお試しOK♪

▶

\「すぐに始めたい」方へ/

今すぐはじめて、わが子の可能性を広げよう!

お得な一括払い&紹介キャンペーンで、今すぐワンダーボックスを始めよう♪

体験してみてよかった!と思えたので、迷っている方はぜひ✨

▶

ワンダーボックスを最もお得に始める方法はこれ!

✅ 一括払いで割引適用

✅ さらに、お友だち紹介コードで5%OFF

キャンペーンの適用方法は、こちらで詳しく解説しています👇

\関連記事はこちらもチェック!/

コメント